「燈塔是引人浮想聯翩的符號,既象徵著人類的孤獨,也是我們始終相互聯繫的寫照。」英國文化學者喬・莫蘭(Joe Moran)如此詮釋吳爾芙的傳世之作《燈塔行》。守望臺灣百餘年的燈塔亦然,它們以光芒破開濃霧和風雨,指引漂泊者歸航,更照亮了歷史浮沉間的島嶼身世。

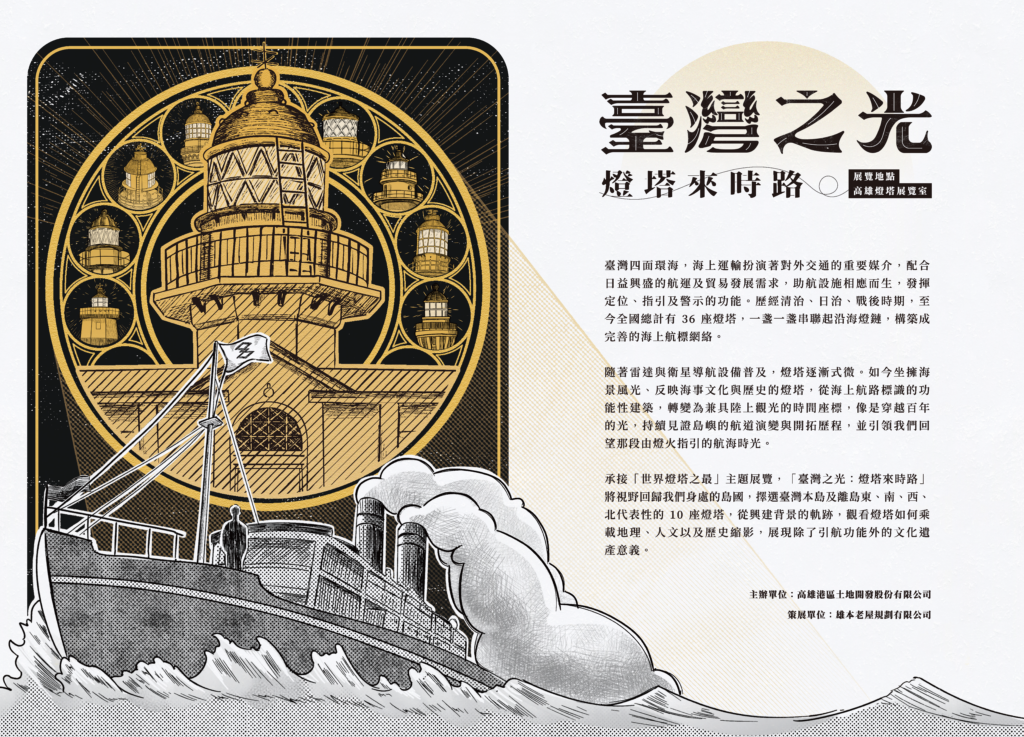

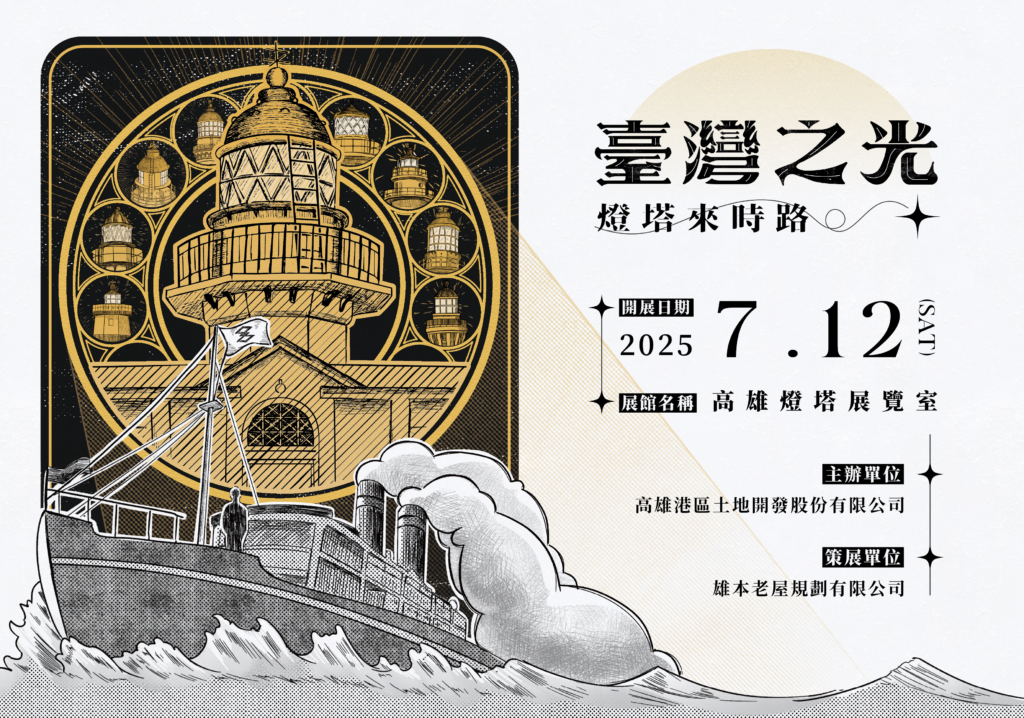

即日起在高雄燈塔開幕的「臺灣之光:燈塔來時路」特展,由高雄土開公司主辦、雄本老屋策劃,精選臺灣本島及離島 10 座樣貌各異的燈塔,引領觀者逐一探問其獨特起源,以及在當代社會的角色轉換,藉此呈現島嶼綿長而豐富的燈塔史脈絡。

「臺灣之光:燈塔來時路」展場入口。

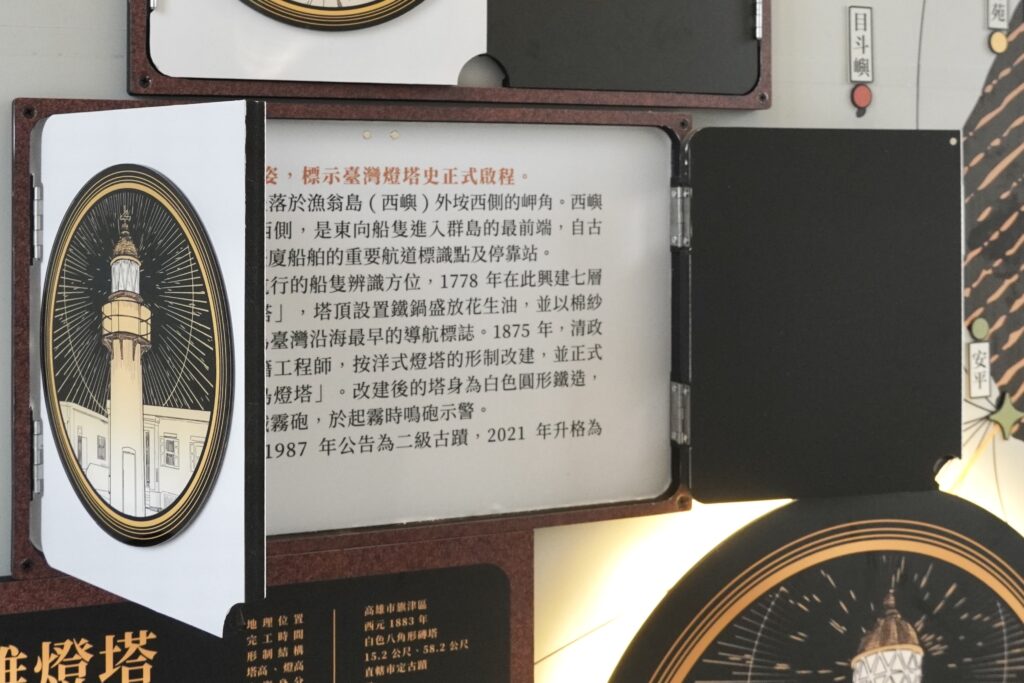

走入小而美的展覽空間,一幅大型互動地圖標示了臺灣各地的燈塔位置。策展團隊將代表燈塔的故事轉化為翻卡裝置,邀請觀者親自探索其建造背景、選址依據與形制特色。在這裡,你可以讀到漁翁島燈塔如何以花生油點亮第一盞沿海燈火、富貴角燈塔為何漆上黑白兩色,清治時期政府又如何引入英國的現代化工業技術;除了動人的歷史故事之外,展覽更透過插畫圖解,說明「燈高」與「塔高」的差異、燈塔結構等實用層面的知識。

特展互動地圖上標示著 10 座代表燈塔的位置與簡介。

展場另一側的「燈塔與光」區域,則按照落成年份陳列著 36 座燈塔的插畫——從鵝鑾鼻的武裝砲壘到東引島的白色圓塔,每一座燈塔皆反映著各自的時代背景,以及島嶼臺灣與全球航路交會的座標。當所有光點匯聚於此,觀者得以一覽先民所構築的綿密沿海燈鏈,或許也能將看展的感動,延伸為下回親身探訪的旅程。

圖一/「燈塔與光」展區。

圖二、圖三/感謝協力廠商「日月廣告」,與雄本老屋一同為「臺灣之光」特展做最後的準備。

從清治時期的油燈初燃、日治時期的工藝展現,到今日的歷史場域,燈塔不僅是臺灣航運史的縮影,更是文化資產再利用的鮮明案例——而「臺灣之光」特展所在的高雄燈塔,正是最好的註腳。

見證了商港變遷與擴建的高雄燈塔,如今由雄本老屋與小本愛玉協力營運,成為全臺首座夜間開放的燈塔園區,更邀請到在地品牌「海岸線咖啡」進駐,讓登上旗後山的旅人能在此歇息,啜飲一口港灣的悠閒;團隊也曾跳脫框架,讓現代擊劍運動的俐落身影,與燈塔的靜默光影交疊。這些充滿活力的嘗試,正一點一滴將昔日象徵著彼方的海上航標,轉化為融入地方紋理與日常生活的公共空間。

高雄燈塔現貌。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

「臺灣之光:燈塔來時路」特展,從對島嶼歷史脈絡的回望出發,記錄了我們與海洋、與土地的互動歷程。誠摯邀請您來到高雄燈塔,親手翻開那些悠遠的航路故事,感受百年燈火如何照看海疆,並與城市再生的未來相互輝映。

◇

「臺灣之光:燈塔來時路」

展館名稱|高雄燈塔展覽室

展覽地點|高雄市旗津區旗下巷 34 號

開展日期|2025.07.12(六)

開放時間|10:00-21:00(每日開放)

主辦單位|高雄港區土地開發股份有限公司

策展單位|雄本老屋規劃有限公司

木作設計|小本室內裝修設計有限公司

設計印刷與燈光設計|日月實業有限公司(日月廣告)