「我們的任務類似先驅樹種。」台灣田野學校執行長葉哲岳,以此為嘉義舊監獄暨宿舍群的新生歷程下了註解:「像是貧瘠土地上最先存活的構樹,能夠引來第二代、第三代的植物落地生根,慢慢堆疊出完整的生態圖。」

在高牆與鐵柵的肅穆印象背後,嘉義舊監獄暨宿舍群已在過去十年間,轉型為以「木」為主軸的產業據點。為了追溯這片地方產業生態系的源起,雄本老屋拜訪了長期蹲點嘉義的台灣田野學校執行長-葉哲岳,聆聽團隊如何在歷史的縫隙中,種下一片縫合城市古今紋理的蓊鬱森林。

台灣田野學校-葉哲岳執行長(右二)與雄本老屋團隊合影。

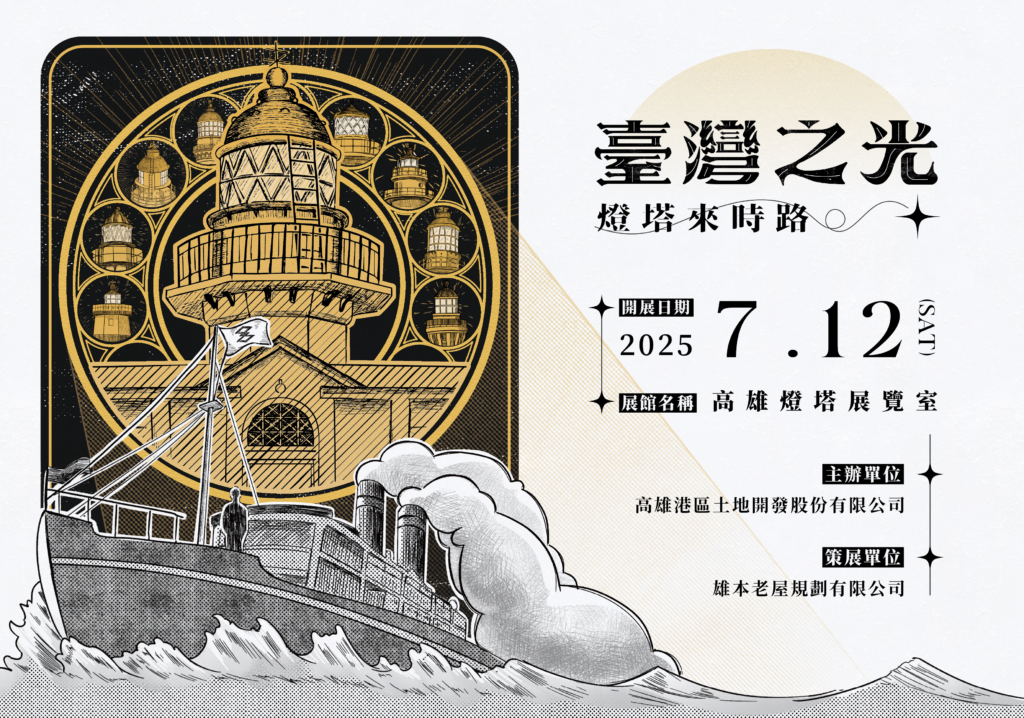

從矯正機構,到木都文化培養皿

嘉義舊監獄的歷史,可以說是臺灣獄政百年變革的縮影。其前身為 1922 年啟用的「臺南監獄嘉義支監」,採用「賓夕法尼亞式(Pennsylvania Prison System)」放射狀格局,讓守衛能從中央台一次看管所有舍房;層層串連的門樓、圍牆與鐵柵,則構成了莊嚴對稱、令人望而生畏的建築結構。如此設計不僅能夠精簡人力,更反映出刑罰制度的演進:從傳統的身體責罰,轉向強調隔離與反省的現代化矯正手段。

圖一/嘉義舊監獄入口門樓。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

圖二/嘉義舊監獄採用「賓夕法尼亞式」放射狀設計,以中央台為核心,向外延伸出智、仁、勇舍房。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

圖三/勇舍廊道空間。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

有趣的是,在這看似與世隔絕的體制內,產業脈動也從未停歇。呼應著嘉義作為木材集散地與加工中心的「木都」定位,獄中的技職培訓便以木工為主軸,不僅搭建起受刑人重返社會的橋樑,更悄然串連著矯正機構與城市產業間的隱形脈絡。

隨著時代變遷,嘉義監獄於 1994 年搬遷至鹿草鄉,舊址雖被指定為國定古蹟,卻也面臨著存廢與活化難題。在地方團隊、公部門與學校機構長達十多年的奔走下,監獄本體於 2011 年完成修復,以「獄政博物館」的樣貌留存、開放參觀;一旁供獄政人員及眷屬居住的宿舍群,卻隨著年深日久而逐漸頹圮。

儘管如此,仍有部分住戶在此生活,層疊的使用痕跡,使聚落留存著細膩的生活紋理,更因緊鄰監獄主體,而保有完整的場所精神。當時正尋找扎根之地的台灣田野學校,在此地發現了實踐理想的可能性,其與眾多團隊的後續努力,也讓舊監獄及其宿舍群在 2021 年登錄為文化資產-聚落建築群。

圖一/昔日受刑人於工場設施勞動、學習木工技藝。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

圖二/供嘉義監獄、看守所、地檢署與地方法院員工居住的宿舍群。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

打開圍牆,與城市重新對話

在決心深耕嘉義之前,台灣田野學校的足跡曾遍佈全臺,以公共藝術介入社區,卻在一次次行動間意識到了核心困境:當計畫結束、人潮散去,這些成果終究難以在日常持續發酵。懷著與土地共生的想望,團隊在 2015 年以「社區規劃師駐地環境改造計畫」為契機落腳嘉義,仔細盤點眾多社區的需求與困境;同時受嘉義市政府文化局邀請進駐了舊監獄宿舍群,與南華大學建築系陳正哲教授共同推動實驗性復甦計畫。

看似獨立的兩項任務,卻在團隊的整合運籌下,形成了「研發 → 實踐 → 示範」的緊密循環。保有眾多老屋的舊監宿舍群被視為「研發部門」,招募木業相關工作室、設計團隊「以修代租」進駐空間,在這裡測試建築工法、經營模式與社群連結的諸多可能性,並且向外擴散至各地社區實踐。經過社區驗證、更趨成熟的模式,將被帶回嘉義舊監獄暨宿舍群應用,逐步摸索出既能保有場所精神,又能永續發展的空間活化之道。

圖一/台灣田野學校-葉哲岳執行長(右一)帶領雄本老屋團隊參觀舊監宿舍群。

圖二/舊監宿舍群現為木產業聚落。

隨著宿舍群的木業生態系逐漸穩定,台灣田野學校將目光投向圍牆之內,透過一連串主題策展,重新詮釋其歷史定位與象徵意義,也拉近這處矯正機構與常民生活之間的距離。

2021 年,團隊與同心圓設計將監獄打造為期間限定的「舊監青年旅店」,在監舍內裝設數位體驗裝置,並與在地酒吧合作推出嘉義性格特調,為參觀者帶來了顛覆性的五感體驗。延續這份探索,2023 年的「逃城心間」沉浸式體驗,則將監獄的封閉特質轉譯為對當代生活的反思。參觀者穿上收容人制服,在壓抑的空間中解開謎題,與歷史場域產生了前所未有的深刻互動。

這些天馬行空的策展行動,為嘉義舊監獄賦予了展場、酒吧、遊戲場等多重身分,也讓文化資產跳脫了專業者的規劃藍圖,允許大眾參與腦力激盪,共同描繪百年古蹟的下一個生命階段。

圖一/雄本團隊仔細聆聽嘉義舊監獄暨宿舍群的修復與活化歷程。

圖二/台灣田野學校-葉哲岳執行長接受訪談。

一場始於社區營造、文資保存的行動,最終成長為串連地方產業、縫合社群關係、孵化創意思維的培養皿。細看舊監獄與宿舍群的新生歷程,其核心理念始終在於「打開圍牆」,弭平歷史與當代、體制與常民、人與土地之間的無形隔閡,更透過始於核心、擴及社群,再回饋於核心的有機循環,讓曾經封閉的場域,重新與地方生活展開對話。

「嘉義舊監獄暨宿舍群」的完整故事,以及更多老屋新生案例,都將收錄於雄本團隊新書之中,敬請期待!