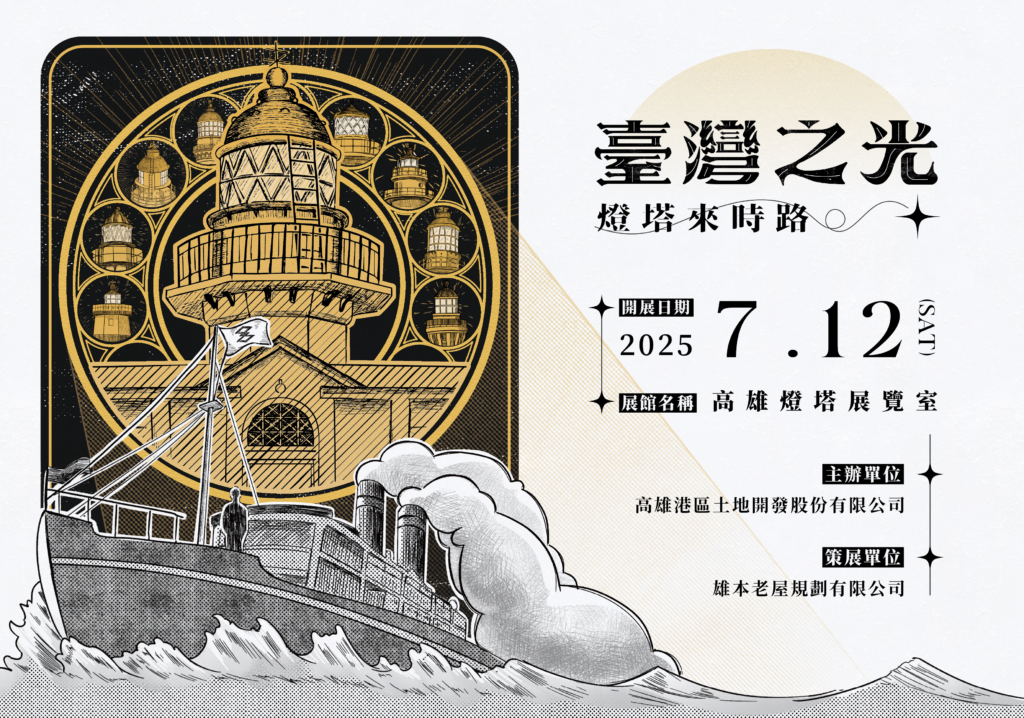

「我們希望能讓學校經營活化的空間,慢慢引入外圍社區居民、在地職人,接著是青年夥伴,建立起由『學校師生、社區居民、旗津青年』三者共構的永續系統。」回顧「技工舍|旗津社會開創基地」的修復活化之路,李怡志老師指出其並非順水推舟,在如今緊密的地方網絡背後,累積了無數計畫執行與參與者的漫長耕耘,終為港嶼旗津揚起別開生面的再生旗幟。

籌備專書期間,雄本老屋團隊專訪了中山大學 USR 計畫協同主持人-李怡志老師,聆聽師生們如何將這處曾經荒頹的宿舍群視為教育實踐場域,一點一滴串起社區日常紋理、復興地方技藝,賦予老屋和邊緣社區適切的當代定位。

李怡志老師(右三)與雄本老屋團隊合影。

沙洲半島的漂泊與棲居

位於旗津半島的技工舍,日治時期曾為海軍倉庫所在地,原有的建物在二戰期間遭烽火吞噬。戰後,中國南京「海軍浦口工廠」軍民遷居於此,成立「海軍第一工廠」(1957 年更名為「海軍第四造船廠」,簡稱海四廠),並於倉庫舊址親手打造家園,築起南北兩棟單身技工宿舍與附屬設施,以及外圍陸續形成的已婚軍人眷舍。這片土地不僅是工廠技術人員的居所,更居住著因左營軍港擴建而遷入的下蚵寮人、隨政府來臺的大陳島民,眾多顛沛的生命在此停泊,暫且尋得一方安身之處。

好景不常,1995 年一場眷村大火與接踵而來的國軍精實方案,使得眷戶與退休技工日漸搬離,曾經熱鬧的宿舍群與眷村陷入閒置,淪為雜草叢生、流浪貓狗聚集的窳陋角落;而產權的複雜性,也讓這片土地在使用上有著諸多限制。直到 2014 年,在地方人士的奔走下,前海四廠單身技工宿舍成為中山大學社會學系推動大學社會責任(USR)實踐計畫的空間,就此改寫了頹圮的命運。

技工舍位於日治時期海軍倉庫遺址之上,為海四廠技術人員自力搭建的宿舍群,蘊藏豐富的歷史紋理。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

從一艘舢舨船出發的再生故事

談起初次踏入技工舍的景況,李怡志老師記憶猶新,那是一片幾乎讓人卻步的荒蕪:「當時要做什麼,我們也不知道。閒置多年的宿舍群已經殘破不堪,土地泥濘、草長到腰間,屋頂鋪設的石棉瓦也被雨水泡爛了。」面對這座佔地 2,000 坪的龐大廢墟,中山大學師生並沒有被眼前的景象嚇退,反而選擇了一條最緩慢、卻也最紮實的非典型活化路徑:透過無數小型計畫的疊加,持續灌溉技工舍的再生願景。

團隊並未立刻投入硬體修建,而選擇從復興在地文化開始:為延續「舢舨船」作為旗津主要海上交通工具的生活記憶,他們與高雄海洋科技大學(現為高雄科技大學)造船系合作,邀請到董明山老師傅傳授技藝,讓幾近失傳的民渡文化,在技工舍的屋舍間重新揚帆。同時,為了翻轉地方居民對於廢棄空間的負面印象,團隊也積極引入外部資源,申請補助整理園區鋪面;另以社會學系的視角,深入社區進行田野調查、記錄地方故事,更舉辦願景工作坊,讓空間日後的使用模式貼近於居民想像。

圖一/感謝李怡志老師(右一)接受訪談。

圖二/訪談地點旗津輪渡站,現有部分規劃為技工舍職人作品的展售平臺,形成「前店後廠」的理想架構。

教育實踐場域的多元可能性

當論述基礎與社區關係逐漸穩固,下一步便是為空間注入永續經營能量——「技工舍活節」(現循環綠活節)應運而生。師生們以裝置藝術的形式詮釋在地故事,將課堂成果轉化為一場盛大的年度慶典,成功吸引了社區內外的目光。儘管如此,要使用尚未修復的老屋,本身就得克服許多挑戰。李怡志老師分享道,當時第一棟宿舍才剛換上新鐵皮屋頂,一場颱風就把整面屋頂連同牆壁吹垮,活動期間還得用布幕遮掩破洞,過程艱辛,倒也淬煉出團隊強韌的生命力。

2021 年,中山大學培力青年正式成立「技工前進隊」,整合多元計畫修復空間:先是以文化部「青年村落文化行動計畫」的有限資源,在社區大學志工的協力下,一點一滴整理食堂;再透過國發會「地方創生青年培力工作站」的支持,推動「大港校 CC」計畫,為進駐者培養專業能力。

團隊也嘗試為場域建立永續營運機制:前期提供空間資源,降低職人創業初期的負擔,並積極媒合內外部資源,協助他們穩定發展,深化其專業能力與社會連結。待職人站穩腳步後,則逐步導入使用者共同分攤園區維護成本的模式,讓技工舍得以持續運轉。

在構築返鄉青年支持系統的同時,技工舍更吸引了高師大「旗津灶咖」、高醫大「銀髮健身俱樂部」等跨校團隊的合作與進駐,將學術能量轉化為社區服務,展現出對於食漁教育、高齡照護等在地議題的關懷。

圖一/技工舍「第一寢室」現為社區多功能教室。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

圖二/「技工食堂」現貌。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

圖三/「技工浴場」現由山津塢團隊進駐,為大漁旗文化的保存基地。(影像來源/原間影像工作室-朱逸文攝影)

漫步於技工舍的老屋之間,歲時節慶外的日常雖見不到熱絡人潮,園區卻絲毫不顯空落,由職人敲打木料的聲響、長者共餐的溫馨笑語填滿,更有莘莘學子穿梭其中,為曾遭遺忘的建築群注入活力。透過一連串緩慢而深刻的社會實踐,技工舍已蛻變為扎根地方、滋養記憶的「有機體」,能夠培育地方創意、回應社會需求,也為無數靜待轉型的老舊空間,提出了充滿韌性的解方。

「旗津技工舍」的完整故事,以及更多老屋新生案例,都將收錄於雄本團隊新書之中,敬請期待!