「對於東方建築繁麗的彩繪壁畫而言,每一次的修護重繪,都是無形匠藝傳承的契機。」談起文化資產的彩繪修護,李長蔚老師將思路延伸至與建物同等悠長的歲月尺度,認為每一次的筆鋒起落皆蘊藏著世代傳承的技藝與時代肌理,且因週期性的修護工程而得以延續。

本次內訓講座,雄本老屋有幸邀請到臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系-李長蔚老師前來雄本臺中辦公室,以「文化資產建築彩繪修復實務與理念」為題,為我們帶來兼具學術深度與人文底蘊的精彩分享。這位曾參與日本奈良藥師寺、日光東照宮等重要文化財修復調查的學者,不僅以其豐厚學養,爬梳臺灣傳統彩繪修護議題的歷史脈絡與技術細節,更透過跨越國界的視野與實務經驗,談論文資修復的倫理思辯與價值核心。

東亞文化遺產的巡禮與積累

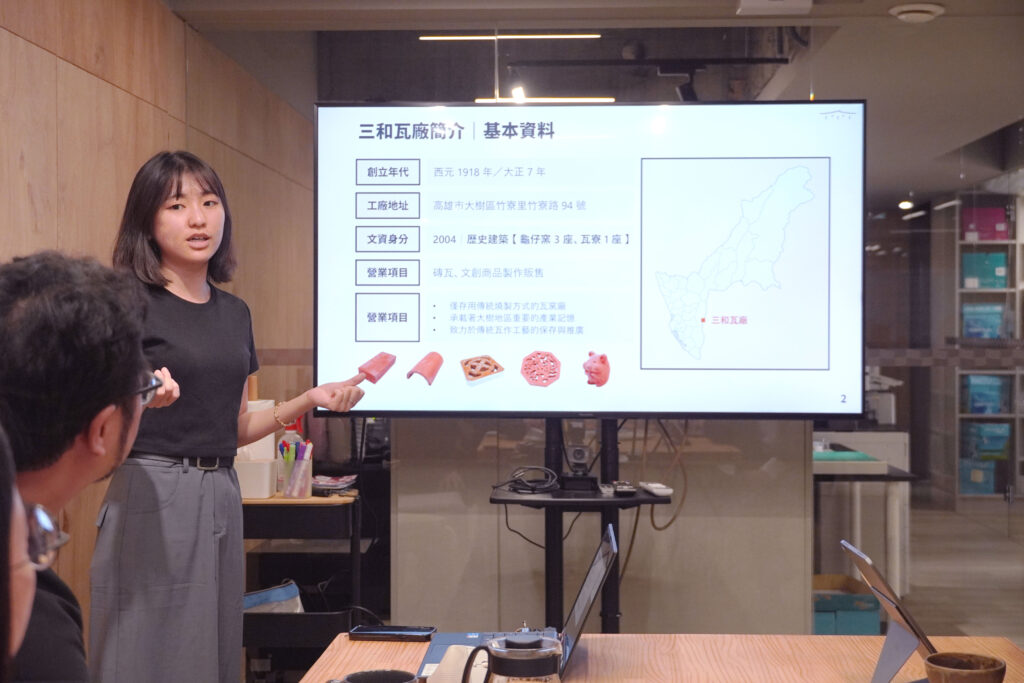

作為內訓講座的開端,雄本老屋同仁簡要分享了「三和瓦窯」與「長源醫院」這兩處在地實例的再生精神:前者突顯了傳統建材的創新應用對於文化保存的重要性,後者則展現了老屋作為地方文化載體的多元可能。接續著雄本老屋立基於本土的分享,講者隨即以時間為軸線,回顧其多年來走訪、研究東亞文化遺產的珍貴經驗。

圖一/本次雄本內訓邀請李長蔚老師(右二)分享文資建築、彩繪修護的實務經驗與理念。

圖二/雄本老屋跨領域規劃部-蔡郁萱主任分享「三和瓦窯」的再生歷程。

圖三/雄本老屋跨領域規劃部-羅慶芸專員分享「長源醫院」的活化理念。

留學日本期間,李長蔚老師時常騎著機車尋訪各地古建築,曾以鏡頭記錄多達 400 餘座黃檗宗建築,在博士論文中更深入研究唐破風結構。短暫返臺參與「彰化元清觀」彩繪修護之後,他的研究範圍再次跨越國界——坐落於古都奈良的佛門古剎「藥師寺東塔」,便承載著講者早期投入舊建築修復的熱忱與收穫。

憶起當年參與藥師寺東塔修復的經驗,李長蔚老師談到,這場工程並非由單一匠師或團隊所完成,而是結合了建築史、考古學、藝術史等多方專業的跨領域協作結晶。為了釐清其結構狀態與修復沿革,修復團隊不僅參照了與之對應的西塔、量測建物木構件,更細究當中的每一支釘子,抽絲剝繭地推敲出奈良時代落成以來的修復軌跡。

奈良藥師寺東塔現貌。(影像來源/Wikimedia, Photo by Tokumeigakarinoaoshima, https://reurl.cc/lzVKKd)

除了實際參與修復工程,建物的調查研究也是李長蔚老師拓展跨文化視野的重要基礎。從奧地利維也納世界博物館的日本建築模型、日本日光東照宮的彩繪塗裝,到中國山西永樂宮等古代建築,都曾留下他深入考察的足跡;他更曾遠赴英國大英博物館、法國羅浮宮、美國賓州美術館等館舍,詳細調查東亞古建築資料,以宏觀視角梳理各國在建築技術、裝飾語彙及文化價值層面的共通性與差異。

在眾多研究案例之中,世界遺產「日光東照宮」讓李長蔚老師留下了格外深刻的印象。事實上,這座以極盡華麗的裝飾風格聞名於世的建築群,曾在 20 世紀初引發一場長達 9 年的修復倫理論辯。與當時日本文化界提倡的「現況保存」手法相異,負責東照宮修護監造的大江新太郎,選擇以傳統材料與技術重新塗繪建物——在這位建築家看來,東照宮長久以來皆有每隔 20 至 30 年定期重繪的慣例,而當時建物所顯露的陳舊感,是因明治維新後資源匱乏,修護工程停滯許久所致,重新塗繪實為尊重歷史的表現。此舉引發譁然,而在維持現狀的論點之外,也有一派理論認為應另外仿作古色,以保留建物的陳舊感。

從延續歷史紋理的呼籲,到重繪如新的復原式修復,日光東照宮的彩繪修復議題不僅呈現了文化保存的多元觀點,也映照出文資修復並非單純的技術操作,更牽涉著人們看待歷史的切角差異。

日光東照宮境內佇立著 8 座國寶、34 座重要文化財,本殿出入口「唐門」即為國寶之一。(影像來源/Flickr, Photo by Sergiy Galyonkin, https://flic.kr/p/2oPq9Ao)

榫卯之外,匠心輝映

將視角轉回島嶼臺灣,李長蔚老師以「彰化元清觀」為例,深入說明本土彩繪修護的技藝與特色。觀其修復工程,最引人入勝之處莫過於採用傳統的「對場作」——這項獨特的營建模式,邀集各派匠師同場比拼,其成品卻又講究色調均衡,體現著傳統工藝協調與競爭並存的微妙平衡。

在元清觀的彩繪修復工程中,前殿與正殿便分別由「彰化陳穎派」與「臺南曹仙文」兩派匠師團隊操刀,恰好構成一幅臺灣南北彩繪風格的精彩對照。講者進一步從地仗層、墨繪層、顏料層等面向,細膩剖析兩派匠師的工法與風格異同。

在地仗層的施作上,彰化匠派選用豬血土為底材,雖費時費工,卻能保持其中木構的透氣乾燥;臺南匠派則偏好桐油灰,營造飽滿溫潤的視覺效果。墨繪技法上,前者筆觸工整細膩,後者則寫意奔放。論及顏料選用,兩派匠師雖然皆以天然礦物為基底,彰化匠派仍多以青、朱、黃等「大色」營造淡雅古樸之感,臺南匠派則在傳統色系之外,另添入橙、紫二色,突顯鮮麗明快的風格——儘管如此,為配合元清觀的整體色調,團隊並未堅持選用自身偏好的色彩,而是謙遜地揉合各自的美學。透過彰化元清觀的案例,可見彩繪修護不僅止於匠藝的展現,其中更蘊藏著豐沛的文化意涵與匠師精神。

圖一/李長蔚老師與我們分享了眾多文化遺產的修復、調查經驗。

圖二/彰化元清觀「對場作」彩繪成果,映現臺灣傳統匠藝的競合之美。(翻拍自講座簡報)

「對於東方建築繁麗的彩繪壁畫而言,每一次的修護重繪,都是無形匠藝傳承的契機。」講座尾聲,李長蔚老師再次闡述其觀點:修護的目的並非僅為保存當下的形貌,更應將目光拉遠至建物悠長的生命週期,藉由還至本處的修復工法及材料,使其中匠藝得以世代傳承。

從彰化元清觀的對場競技,到日光東照宮的保存論辯,李長蔚老師以其深厚的學養與跨國界的視野,為我們揭示了文資修復的多重面向——那不僅是技術工法的展現,更是對文化價值的權衡與抉擇;不僅是舊建築與當代社會的對話,也是傳統匠藝與文化思潮的激盪。誠如講者所言,文資修復本非一次性的工程項目,而是一項需要持續投入的志業,唯有真正理解並珍視其中無形的文史價值、傳統技藝與時代美學,方能回應修復的意義。

透過本次內訓講座,我們期許能將李長蔚老師看待文資修復的宏觀視野、跨時代的修復精神與兼容並蓄的倫理思考融入未來的實務工作之中,秉持著擇善固執的理念,為臺灣的文化資產擘劃出更具永續精神的保存再生之道。

李長蔚老師(左一)與雄本老屋蕭定雄資深經理(左二)合影。