「家父是一個用相機寫日記的人,他強調攝影就是生活,鏡頭所捕捉的是人們的日常氣息。」許蒼澤攝影家之子-許正園醫師在新書發表會上代替父親致詞,用同樣溫潤的語調闡述其創作核心。這份對於鹿港市街百態的深情凝視,如今藉由國立台灣美術館與國家攝影文化中心策劃出版的《臺灣攝影家》系列叢書第八輯《許蒼澤》專書,得以更全面、更具系統性地展現於大眾眼前。

自 2016 年開始籌劃出版的《臺灣攝影家》系列叢書,不僅為本土攝影家的創作生涯留下紀錄,也透過這些足以映照時代容顏的影像敘事,逐步建構、補充,乃至於重新詮釋臺灣攝影史複雜多樣的發展脈絡。本場新書發表會集結了多方力量,除了邀請攝影家和家族成員、專書編輯學者、相關單位代表出席之外,長期深耕鹿港文史工作的陳仕賢老師亦是重要的賓客。作為許蒼澤攝影家故居「長源醫院-鹿港歷史影像館」的修復再利用團隊,雄本老屋很榮幸能受邀參與其中,見證各方文化機構、專家學者與家族成員之間如何跨域協力,將許蒼澤先生的影像作品化為細膩的閱讀體驗。

長源醫院榮譽館長-許正園醫師於《臺灣攝影家》新書發表會致詞。(影像來源/文化部提供)

時代光影下的地方紀實

綜觀臺灣攝影史發展脈絡,從日治時期引入的「畫境攝影」(Pictorialism)、「直接攝影」(Straight Photography)與「新聞攝影」(Photo Journalism)等反映全球思潮的創作類型,至戰後受社會氛圍與政權更迭影響,島嶼臺灣的攝影風格也在短短的數十年間歷經數次轉變。而在許蒼澤先生發表大量作品的 1960 年代,本土藝文風氣在戒嚴時代的社會氛圍下相對保守,側重畫面唯美、意境營造的「沙龍攝影」蔚為主流,成為創作者寄託個人情懷的空間。

與當時盛行的唯美沙龍攝影相異,許蒼澤先生選擇將鏡頭朝向他深愛的土地與生活本身。有感於家鄉鹿港的傳統風貌、本土農村的純樸景緻正隨著時代變遷而逐漸消逝,他以底片作為保留島嶼地景的工具,漫步於古鎮巷弄、傳統農村、市場碼頭等人們勞動與聚散的場域,透過貼近於土地的視角,如實記錄著再尋常不過的生活片段。他的作品並不追求精密計算後的完美構圖,而是致力於保留日常生活裡那些不經意的、飽含生命力的吉光片羽。這些影像看似龐雜無序,卻以內斂的溫度留下了深度、廣度兼具的地方視覺檔案。

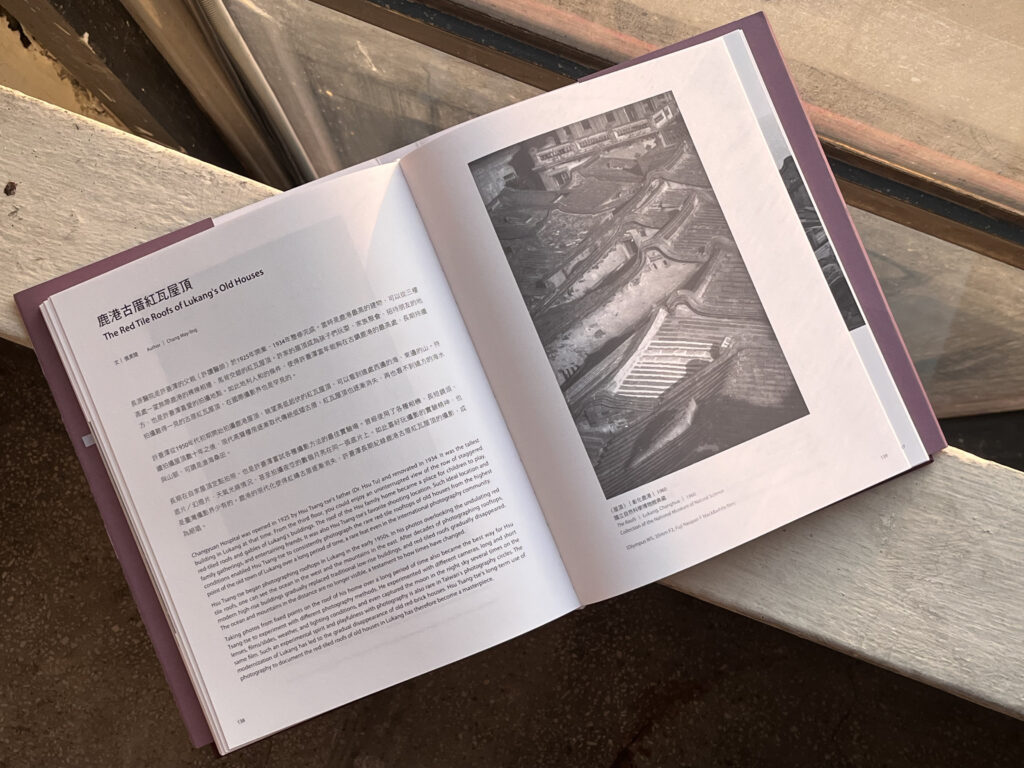

由台灣攝影文化資產協會-張美陵理事長所主編、主筆的《許蒼澤》一書,將超過 11 萬 7 千件已數位化的影像作品分為五個主題——「公共空間的公眾生活」、「工作中的孩童」、「地方勞動者」、「紅磚古厝巷弄」與「鹿港古厝紅瓦屋頂」——透過影像的研究與詮釋,嘗試梳理許蒼澤先生的創作思路。為此,張美陵理事長曾多次訪談許正園醫師,廢寢忘食地挖掘其中蘊藏的故事,也正是在反覆回顧、訴說的過程中,許醫師得以對父親的作品產生更深刻的理解與連結。

《臺灣攝影家》第八輯包含《許蒼澤》、《蔡明德》、《章光和》共三冊專書,記錄了三位風格與時代各異的攝影家為這片土地留下的作品。(影像來源/文化部提供)

從影像到場域的活化

問:「請問那時恁甘有問過許桑,為啥翕這多相?」

許施秀香(許蒼澤攝影家夫人):「伊沒講啥,伊就講:『將來你就會知。』」

——擷取自《許蒼澤》專書內文

根據許家成員的印象,這位寫實攝影家比起言語更擅長用影像說話,那段記憶中的對談卻成為跨越時空的預言,在數十年後的此刻兌現。當老屋舊街在時代的進程下拆解重組,昔日的生活樣態也難以重現,許蒼澤攝影家留下的影像於是成為無可取代的歷史見證,講述著島嶼曾經的故事。

正是出於對此番願景的深刻理解,許家在 2008 年便落實「文化公共財」概念,將許蒼澤先生留下的攝影文物全數贈予國立自然科學博物館收藏,不僅讓這些珍貴的記錄得以獲得妥善的典藏與研究,也間接促成了如《臺灣攝影家:許蒼澤》這般專書的誕生。對雄本老屋而言,經許醫師分類整理的歷史影像,更在長源醫院的修復工程中發揮了超乎藝術鑑賞、學術研究的價值——透過許蒼澤攝影家的鏡頭,我們得以窺探這座百年老屋的早年身影、傢俱陳設,甚至是周邊街廓與生活情景,看見歷史文獻中難以完全拓印的細節與氛圍,以此將其盡可能地復原至眾人記憶中的溫暖樣貌。

許蒼澤先生運用一生的時間,為鹿港寫下了最深情的影像日記,這份對土地的情感,如今依然深藏於《臺灣攝影家:許蒼澤》專書之中。本書精選一系列過去鮮少曝光的影像作品,並透過張美陵理事長與專家學者的研究與詮釋,將許蒼澤先生的創作脈絡呈現於讀者眼前,期盼能讓更多人走進這位寫實攝影家的光影世界,也從中找回與古鎮鹿港、與島嶼臺灣之間的連結。

許家成員於《臺灣攝影家》系列叢書新書發表會後合影。(影像來源/陳仕賢老師提供)