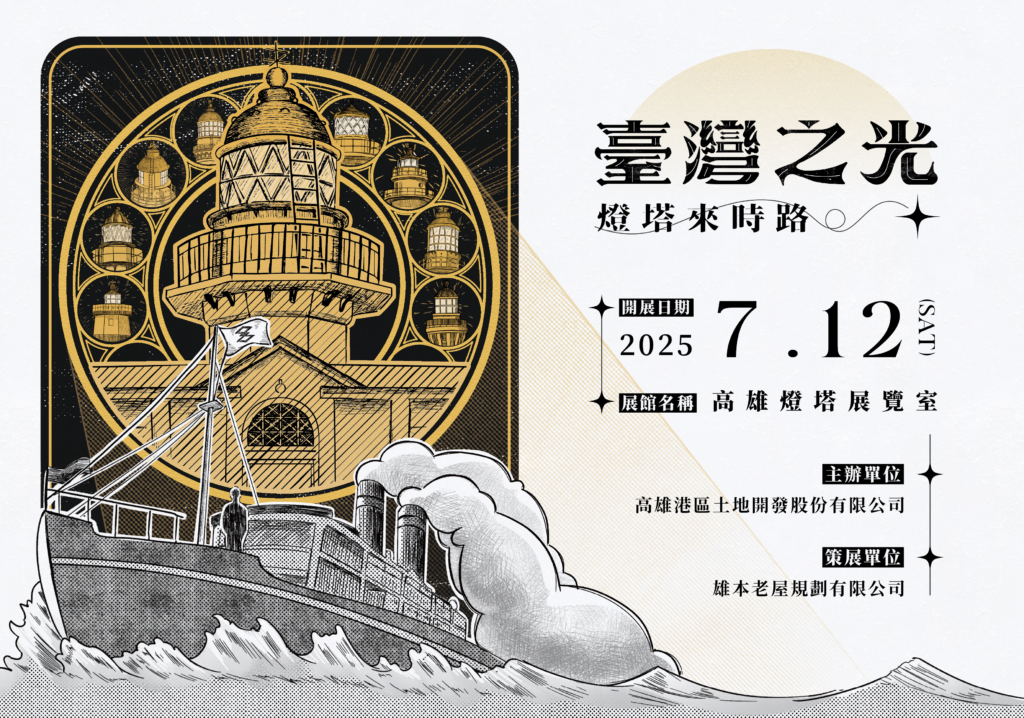

自 1914 年啟用以來,日本東京「丸之內車站大樓」始終扮演著當地重要的交通樞紐,同時也是大丸有地區(だいまるゆう)再生計畫的一處節點,與周邊大廈共同形塑出新舊共融的街區肌理——而鑲嵌在見證城市變遷的站舍之中、誕生於 1915 年的「東京車站大飯店」,不只是鐵道系統附屬的住宿空間,更是旅人得以實際走進歷史、體驗時代氛圍的獨特場域。

正是這份揉合了文化底蘊與當代定位的特質,使得雄本老屋團隊在赴日參與「富岡製絲廠及相關遺址列入世界遺產十週年國際研討會」的旅途中,抱持著「類朝聖」的心情下榻於此,在深入閱讀車站大樓所蘊藏的故事之外,也期盼能從臺灣老屋新生推動者的視角,觀察這座百年建築如何歷久彌新。

圖一/丸之內車站大樓現貌。

圖二/繪於 1914 年的東京車站明信片。

跨越海洋的權力象徵

從廣場熙攘的人群中仰望丸之內車站大樓,磚砌牆面之上,御影石(花崗岩)飾帶穿梭於拱門、窗楣與牆角之間,南北兩座塔樓遙相對望,展現出明治至大正時期盛行的都市建築風格。這套承襲自英國安女王(Queen Anne)樣式的裝飾語彙,為日本近代建築大師-辰野金吾所奠定,而眼前宏偉氣派的東京車站,正是其創作生涯中最具代表性的手筆。「辰野風格建築」不僅在日本建築式樣流轉中留下一道鮮明的印記,更隨著眾多門下弟子的實踐而遠播至帝國各地。

如果將東京車站視為日本近代建築與鐵道歷史的交會點,那麼臺灣在同時期的公共建築則映照出殖民地治理下的現代化實驗。我們可以在許多大正時期的官署建築外觀,看見相似的紅磚白飾帶與塔樓圓頂設計——如總統府(原臺灣總督府)、監察院(原臺北州廳)、國立新竹生活美學館(原新竹公會堂)、臺中州廳、國立臺灣文學館(原臺南州廳)等。這些建築在容納公共場所、政治中心的空間機能之外,更藉由共通的設計語彙,呈現出殖民政府所欲彰顯的美學標準和統治權力,於各自佇立的土地上,以磚石建構起特定時代的帝國座標。

圖一/總統府(原臺灣總督府)現貌。(影像來源/Photo by CEphoto, Uwe Aranas)

圖二/監察院(原臺北州廳)現貌。(影像來源/監察院提供)

圖三/臺中州廳現貌。(影像來源/臺中市政府提供)

圖四/國立臺灣文學館(原臺南州廳)現貌。(影像來源/文化部提供)

從帝都玄關到文化地標

承續前述歷史脈絡與時代氛圍,坐落於東京核心的丸之內車站大樓,從設計階段便肩負著超越交通機能的使命。當時,儘管民營鐵道系統蓬勃發展,卻始終缺乏一座能夠整合繁雜路線的中央樞紐——為此,興建「中央車站」(落成時重新命名為「東京車站」)的計畫應運而生,基於其作為首都玄關的特殊定位,日本政府於是邀請了著名建築家辰野金吾操刀設計。這座車站不僅滿足了交通層面的實際需求,更被賦予「國家紀念碑」的象徵意義,用以彰顯明治維新以來國力的躍升與國際地位的確立。

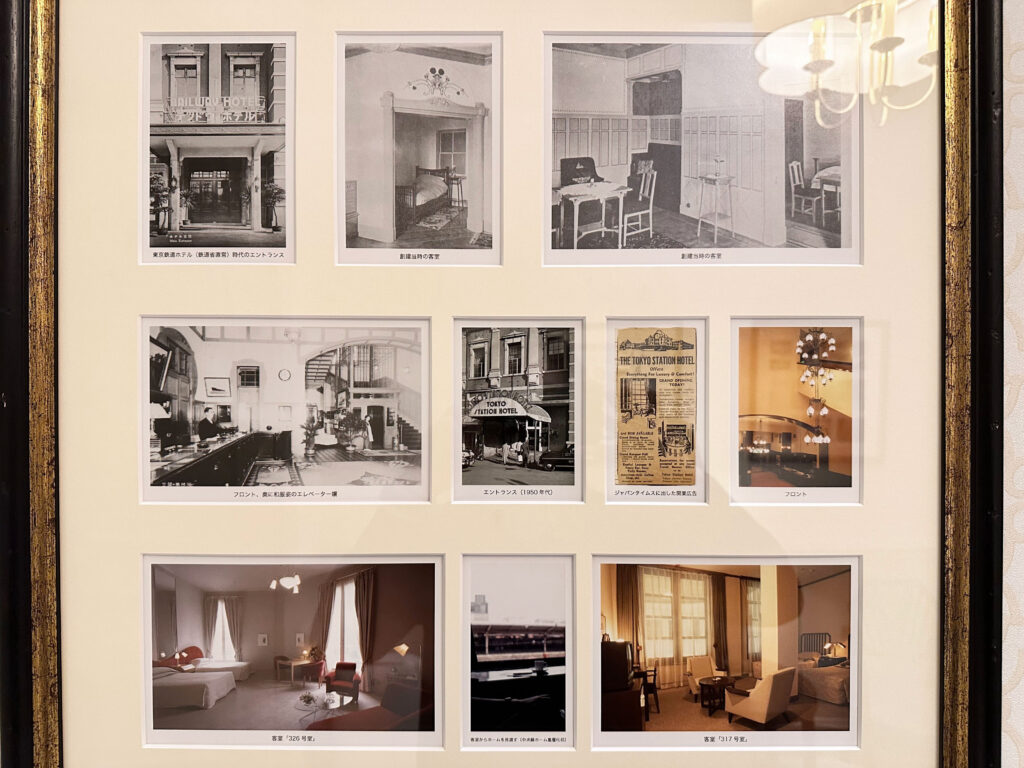

在車站大樓規劃構想之初,鐵道旅館便是其中不可或缺的一部分。車站啟用翌年開幕的「東京車站大飯店」,甫一問世便成為東亞地區最豪華的洋風飯店之一,以其華美的建築設計與裝潢陳設、細膩周到的服務、完善的現代化設施,以及緊鄰車站的交通便利性,成為接待皇室成員、政商名流與文人雅士的重要場所。

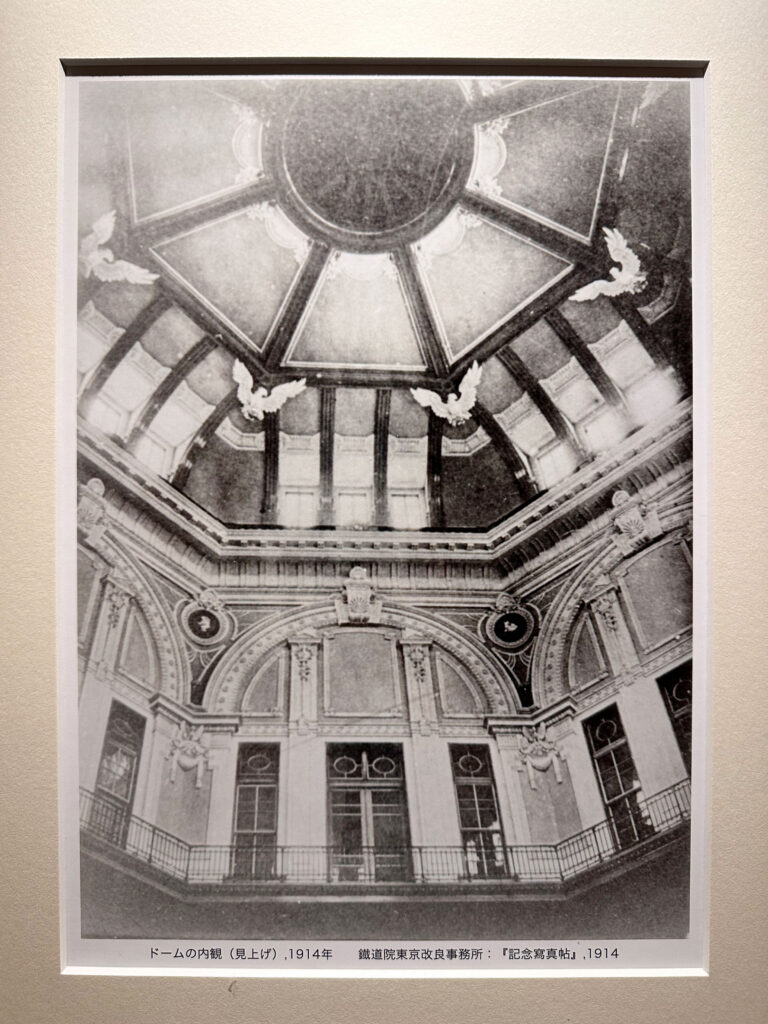

圖一/丸之內車站大樓以其華麗的穹頂設計聞名,從當中面朝左方、抓握稻穗的海鷹雕飾,以及八個角落設置的生肖圖騰,皆可見設計者揉合東西方裝飾語彙的巧思。

圖二/丸之內車站大樓南側穹頂歷史影像,攝於 1914 年。

圖三/東京車站大飯店內部陳設今昔對比。

在輝煌的序幕之後,這座承載著時代榮光的車站建築,也無可避免地見證了百年以來的歷史動盪。1923 年,芮氏規模 7.9 的關東大地震襲擊日本首都圈,劇烈搖晃震倒了大量建築,緊接而來的火災更釀成無數傷亡。令人驚訝的是,丸之內車站大樓因其堅韌的鋼骨磚造結構,在這場震災中僅有輕微受損,不僅成為匯聚災民與物資的避難所,更凝聚了重建東京的希望。

儘管如此,二戰期間美軍發起的空襲卻帶來了毀滅性的破壞——燃燒彈引發的大火幾乎將站舍板岩屋頂、三樓室內空間燃燒殆盡,南北兩側華麗的圓頂結構更被炸得面目全非,位於其中的飯店自然也難逃厄運,設施嚴重損毀,陷入開業以來最漫長的歇業時期。東京車站大樓的重建工作於 1947 年展開,在戰後百業蕭條的背景之下,原本的三層建築被縮減為兩層,被燒毀的屋頂則覆以鐵皮,南北兩座圓頂塔樓也在重建工程中由八角設計取代。

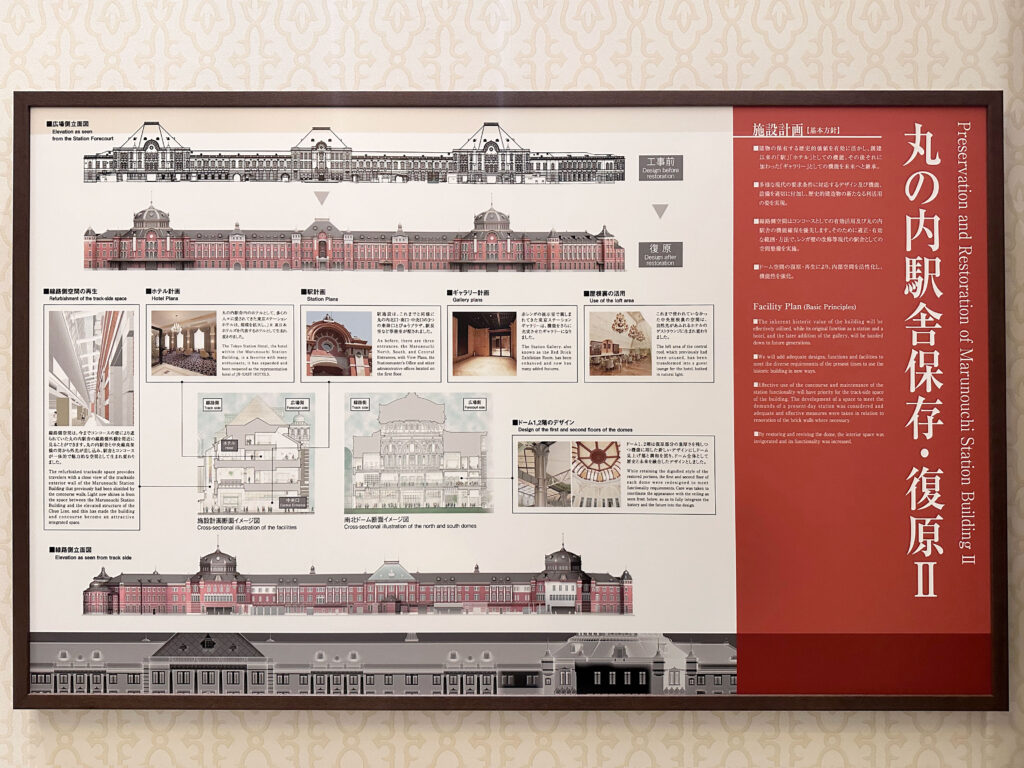

丸之內車站大樓保存、修復紀錄。

直到 20 世紀末,丸之內地區的開發計畫使得這座老車站的存廢問題浮上檯面,經營團隊甚至曾規劃將站舍徹底拆除、改建為高樓——此項提案引發地方居民與文資保存團隊的反彈,促使政府及相關單位重新審視站舍的文史價值,決心將東京車站復原至落成時期的宏偉樣貌。2003 年,東京車站被指定為日本「重要文化財」,其修復工程在 2007 年啟動,在保存、加強現存磚造結構之外,更以強化混凝土重建三樓空間,恢復了優雅的圓頂造型與泥塑雕花。

歷經六年精工細作,丸之內車站大樓在 2012 年浴火重生,消失了超過半世紀的圓頂於焉重現,紅磚與白飾帶交織而成的立面煥發出溫潤光澤,將辰野金吾的經典設計帶回世人眼前;東京車站大飯店也同步完成修復,以嶄新的姿態重新開幕,不僅延續了過往作為豪華旅宿的定位,更將百年積累的歷史底蘊融入現代化住宿體驗之中,從帝都玄關轉型為文化地標。

東京車站大飯店在許多角落刻意呈現建築紅磚結構。圖為站舍四樓「The Atrium」餐廳內部。

當時間列車駛過鐵道驛站

在感嘆丸之內車站大樓百年浮沉之餘,若我們將目光轉回島嶼臺灣,也能在縱貫線周邊發現相似的歷史軌跡——然而,相較於前者得以大規模復原,臺灣鐵道相關文化資產的保存意識,卻是經歷了一段更為顛簸、由下而上逐步推動的漫長歷程。

1986 年,在都市更新與鐵路地下化的浪潮之下,第三代臺北車站也遭汰舊換新,不僅標誌著一個時代的結束,更首次觸發了社會大眾對於鐵道地景正快速流失的憂慮。緊接著在 1994 年,同樣建於日治時期的新竹火車站,因修繕需求而改變屋頂材質,將原先的磚紅屋頂轉為淺綠色,大幅更動的外觀使地方政府發起了第一次新竹火車站保存運動,強調車站在交通機能之外,更是凝聚集體記憶的重要建築。

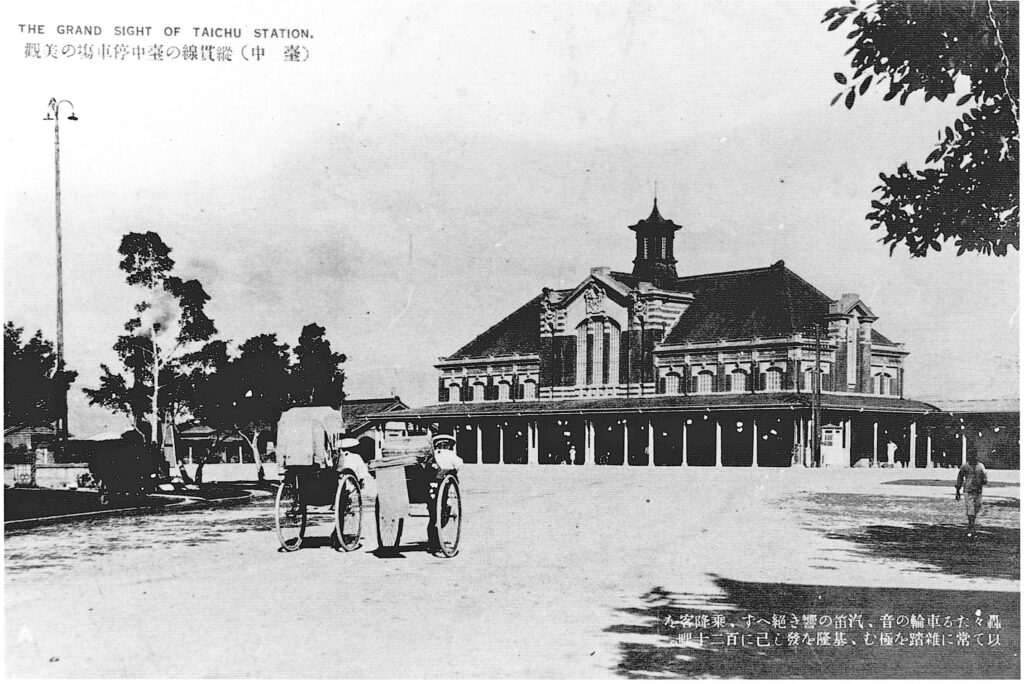

次年,臺灣省政府曾計畫遷移第二代臺中火車站,引起了鐵道迷與文化界的反彈。他們迅速組成「推動臺灣火車站保存再生行動聯盟」,並策劃了一場串聯縱貫鐵路沿線城市的行動,號召眾人從北高兩地搭乘火車出發,沿途在新竹、臺南進行響應與交流,最終齊聚於臺中火車站,彰顯了車站作為公共空間的重要性。這場行動不僅促成了新竹、嘉義、臺南等老車站陸續被指定為古蹟,受到妥善保存與活化,更埋下了將鐵道文化資產融入都市再生策略的伏筆——其中,臺中火車站現為全國僅有的「三代同堂」狀態,從古至今的鐵道建築並存,體現地方歷史的豐富層次。儘管過程仍有波折,一系列保存運動依舊喚醒了社會對於鐵道文化資產的廣泛關注,展現了公民力量能為城市發展帶來的影響。

第二代臺中車站舊貌,約攝於 1931 年。這座老車站與丸之內車站大樓同屬辰野風格建築。(影像來源/臺中市政府文化局典藏)

從東京車站隨時局跌宕的生命故事,到臺灣鐵道建築與當代社會的互動,兩地截然不同的再生路徑——前者是以重要文化財的身份被悉心復原,後者則以公民行動擴散保存意識——卻共同顯示出老車站作為城市記憶與地方認同載體的價值。此行對雄本團隊而言不只是一場「類朝聖」之旅,更讓我們得以對照臺日雙方的文資保存經驗,期盼能將所見所聞融入實際行動,為更多承載著在地故事的歷史場域,尋找兼具文化底蘊與永續經營能量的新生之道。