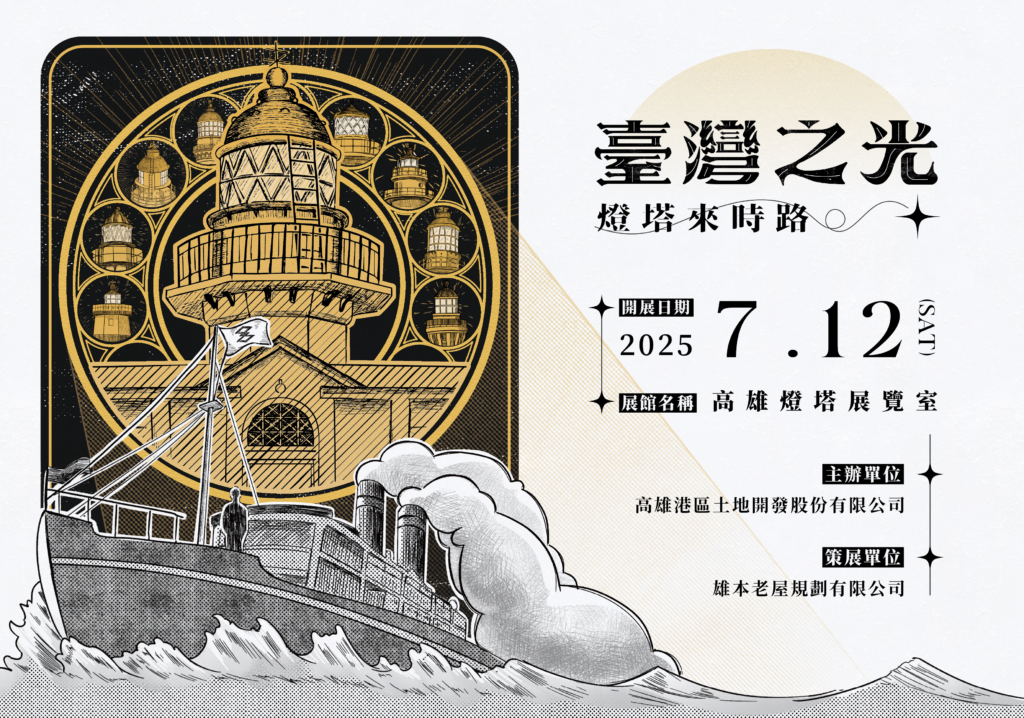

「古蹟修復的核心精神雖為『修舊如舊』,然修復的目的不僅是為了讓建築恢復原貌,更要讓它融入現代城市,成為當代人生活的一部分。」譽揚獎系列講座的最終場,鋼成營造張震宇董事長受臺北市文化局與雄本老屋之邀,前來臺灣文學基地,帶領聽眾深入古蹟修復的世界。本次講座不僅將修復專業的細膩娓娓道來,更探討老屋所蘊藏的情感與價值,為譽揚獎的文化精神畫下了圓滿的句點。

張震宇董事長擁有多年的古蹟修復實務經驗,曾執行多個重要的修復項目——榮獲第三屆譽揚獎保存修復類獎項的「臺北第一高女(光復樓)」即為其中之一。此次修復工程中,張震宇董事長帶領團隊以細膩的工藝以及對歷史的尊重,讓這座古蹟校舍重獲新生,成為文化資產保存的典範。除了講述北一女光復樓的修復細節之外,主講人也分享了「清金門鎮總兵署」、「梅鶴山莊」的再生故事,生動呈現出文化保存的技術深度與人文價值。

張震宇董事長(前排右四)與現場聽眾合影。

清金門鎮總兵署:不經一番寒徹骨的難忘經歷

作為鋼成營造的第一件古蹟案,「清金門鎮總兵署」的修復是一場對歷史與文化的致敬。張震宇董事長分享了一段在修復過程中讓人印象深刻的經歷:當時為了找到與原建材最接近的瓦片,他親自前往中國福建訂製,卻在運送的過程中出現問題,導致其中一批瓦片有所損傷,最終只能作廢重訂,前後耗費了相當可觀的人力物力。這段「雙倍努力」的過程,不僅凸顯了修復工作的挑戰,也展現出他對細節的堅持與執著。

修復團隊前期深入研究建築的歷史背景,從殘破的磚瓦與木結構中尋找原始建材的線索,他們邀請經驗豐富的傳統匠師,以古法重現屋瓦的搭接,也認真看待修復所需的磚瓦,確保每一處細節均忠實呈現建物原貌。這項工作,不僅是對修復技術的考驗,更體現了對歷史與文化的深厚敬意。張震宇董事長的耐心與堅持,讓清金門鎮總兵署得以重現昔日風采,成為文化資產保存的經典範例。

圖一/清金門鎮總兵署一景。(影像來源/國家文化記憶庫,班馬傳媒股份有限公司提供)

圖二/張震宇董事長在講座中分享清金門鎮總兵署修復過程,並展示當時參與的傳統匠師紀念合照。

梅鶴山莊:手作土埆,帶動社區與修復連結

在大溪林宅「梅鶴山莊」的修復過程中,鋼成營造不僅致力於技術的提升,也注重與地方社區的連結——營造廠工匠採用傳統的土埆厝製作工法,並邀請附近居民一同製作修復所需的土埆。過程中,居民得以親自參與梅鶴山莊的新生,重新認識其歷史價值,使修復工作超越了單純的技術應用,成為推廣老屋故事、凝聚地方認同的契機。這樣的修復策略,不僅賦予建築新的生命,也讓社區成員成為這段歷史的一部分,真正實現了文資保存與地方活化的相依共好。

大溪林宅梅鶴山莊門樓。(影像來源/國家文化記憶庫,桃園市政府文化局提供)

臺北第一高女(光復樓):發揮職人精神,延續校園記憶

談起「臺北第一高女(光復樓)」的修復過程,張震宇董事長分享了團隊的用心之處。儘管地基沉陷的處理本身即為一大挑戰,但團隊針對走廊窗台的復原與燈光系統的重新牽線,同樣投入了大量心力。這片窗台不僅是建築的一部分,更是幾代北一女學生珍貴的校園記憶——昔日女孩們總愛在此倚窗談天、埋首讀書或遠眺校園,小小的角落見證了無數青春片段。正因如此,團隊在修復時尤其注重材質與細節,力求重現窗台的原貌,讓這段屬於校園的記憶得以延續。

此外,會議室的木質腰板也成為修復工程中的驚喜。按照原先的規劃設計,整圈的腰板需要重新塗漆,但在剝開木材的一層層的漆料後,張震宇董事長意外發現木材下方的紋路與線腳格外細緻美麗,展現出天然的木質之美。這一發現讓他當即決定與建築師重新討論,最終雙方一致認為,保留木材的原始色澤與紋路能更忠實呈現建築的歷史與細節。團隊於是選擇去除原有的漆面,只簡單塗上護木漆,以保護木材,同時完整呈現其天然紋理。為了讓修復更具意義,團隊還與學校師生合作,透過影像與口述歷史,深入挖掘光復樓在校園生活中的角色與重要性。這座建築不僅是青春歲月的見證,更是校園文化無可取代的載體。

圖一/臺北第一高女光復樓外觀。(影像來源/張家瑋 Gawii Chang 攝影)

圖二/光復樓走廊窗台承載著北一女學生的共同記憶。(影像來源/張家瑋 Gawii Chang 攝影)

圖三/光復樓會議室的木質腰板經過修復,重現其溫潤本質。(影像來源/張家瑋 Gawii Chang 攝影)

一磚入魂背後的情感與價值

古蹟修復的意義,從來不僅是一棟建築的外觀或結構修復——更深層的內涵,在於保存其中長久積累的歷史痕跡與文化記憶。而每一次修復工程,都是一場與時間的對話,透過匠師們的巧手與團隊的堅持,將原本可能被遺忘的故事重新帶回人們的生活中。

透過這場飽含人文溫度的演講,聽眾得以從各自的生命經驗出發,感受這些舊建築所具備的無形價值,由此產生珍視之情。正如張震宇董事長所言,老屋修復的意義遠不止於硬體空間的復原,更在於喚醒我們與土地之間的共鳴,進一步凝聚當代人們對於自身歷史及文化的認同感。這樣的情感連結與價值體認,正是古蹟修復的核心所在,也是地方精神得以永續傳承的力量源泉。

現場觀眾主動發問,與張震宇董事長一同探討古蹟修復背後的專業技術與管理細節。

譽揚獎得獎案例介紹影片。(影像來源/臺北市政府文化局 YouTube 頻道)