當老屋新生的純粹初心,遇上後續維護經營的現實,如何打造出兼顧理想與可持續性的再生方案,是所有實踐者必然思索過、或許也持續為此煩惱的課題。10 月 4 日午後,《老屋熟成》新書發表會於臺中誠品園道店舉辦,以「我也可以經營老屋嗎?老屋的商業潛力與經營之道」為題,由雄本團隊協理暨共同作者-蕭定雄擔任主講人,邀請到台灣獨立書店文化協會常務理事-朱逸恆參與對談。在建走共創整合負責人暨本書編輯顧問-吳宜晏的主持下,探討老屋新生如何從單純的建築修復、進駐經營,昇華為擁有獨特品牌靈魂的永續事業。

圖一/《老屋熟成》臺中場新書發表會活動合影。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

圖二/建走共創整合負責人暨本書編輯顧問-吳宜晏主持發表會。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

圖三/雄本團隊協理暨共同作者蕭定雄與台灣獨立書店文化協會常務理事朱逸恆(左起),針對本次發表會主軸展開對談。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

4個熟成案例的經營心法

在仔細介紹《老屋熟成》全書架構之後,蕭定雄協理以書中 4 間落成年代、風格迥異的熟成老屋:繼光工務所、長源醫院-鹿港歷史影像館、貝殼好室、或者新州屋為例,解鎖其經營策略與背後的再生心法。

以「共享」理念打開空間:繼光工務所

坐落於臺中舊城區的「繼光工務所」,從閒置破敗的帆布工廠,蛻變為匯聚了辦公室、會議場地與共享廚房的複合式場域,歷經 8 年而依舊熱絡,讓生活的多種面貌在空間裡發生(包含日常軌跡與吉光片羽)。造就老屋轉身的兩位建築師——吳建志與賴人碩,最初僅是出於對鄉村人情溫度的思念,以及對垂直辦公動線的反思,將「好」的想像自然引入了老屋。

兩位建築師的起心動念,具體展現在空間的改造上:不僅打通了二樓隔間,以不規則的弧形共用桌消除個人疆界,讓不同團隊的建築專業者在此討論、協作;一樓更以落地拉門取代原來的實體牆面,轉譯並融入昔日建築常見的騎樓結構,邀請路過的人們與老屋互動。無論是對內與對外「打開」的空間,皆是根植於「共享」的核心理念。

繼光工務所並未走向普遍的商業經營,而是成為生活的容器,容納著團隊之間的腦力激盪、廚房飄散的飯菜香、孩子們的嬉笑聲與鄰里的日常問候——老屋也因此重新回到了當代城市,與下一個世代的記憶產生交集。

「保溫計畫」維持老屋與人的羈絆:長源醫院-鹿港歷史影像館

如果說繼光工務所是對「好」的想像的延伸,那麼鹿港的「長源醫院」,則是一趟不斷喚醒、同時創造記憶的長途旅程。面對見證了百年家族與地方歷史的老屋,雄本團隊不只訪談屋主家族,讓這些生活點滴、前任屋主留下的攝影作品,成為空間再生的靈魂;也提出「階段性活化」方案,避免人們與老屋的互動因修復而中斷。

先行完成修復的漢式街屋第一進空間,在全棟工程期間成為「保溫計畫」的核心,一樓的展覽、二樓的講座,與小本愛玉冰品店的人氣,讓這棟沉寂已久的醫生館緩緩回溫。2023 年的全棟修復竣工典禮上,團隊更用心復刻了 1935 年許家親友在主屋立面前留下的結婚紀念合影——兩張相距近 90 年的影像中,出現了同一個身影,當年稚氣的小女孩許錦鶯,如今已是白髮蒼蒼的長者。「保溫計畫」的意義正是如此:除了維持老屋的經營能量之外,雄本團隊更希望能保有老屋與人之間,世代傳承的情感羈絆。

如今的「長源醫院-鹿港歷史影像館」,將前期挖掘、積累的無形資產轉譯為一系列經營項目:從承載家族故事的展覽策劃,到提供專業諮詢服務的「老屋醫院」;從和洋茶席、雕花造型糕點,到底片相機租借服務——其經營之道,在於將老屋保存的理想,轉化為能夠吸引當代訪客、並創造多元收入來源的文化體驗價值。

將空間氛圍轉化為無法複製的體驗:貝殼好室

鏡頭轉到網路時代的商業前沿——在零售、觀光等商業模式趨近飽和的歷史街區,「貝殼好室」讓群眾募資平台從虛擬櫥窗回到了實體空間。這一切的契機,始於經營者貝殼放大團隊為辦公室尋覓新址,透過「老房子文化運動」計畫進駐老屋,委託雄本團隊與黃偉城建築師事務所主導修復,並協助處理繁瑣的行政程序與公部門溝通。在歷經辦公空間、餐酒館等多次定位摸索後,團隊最終選擇順應老屋的限制與特性,回歸大稻埕「前店後廠」的空間格局,將其打造為群募商品展示店、選物咖啡廳與合作夥伴的工作基地。

當群眾募資的新潮產品,陳列在百年街屋的木構與磚牆之間,消費者能夠在此實際觸摸商品,感受其質地與設計巧思,空間本身的歷史氛圍也為體驗增添了溫度;此外,也善用老屋獨有的「文化親密性」,讓新興的商業模式不再顯得陌生。

考量到店鋪本身較為退縮的空間特性,經營團隊更著手策劃如濕版攝影工藝等「主題性深度體驗」,並與本土電子閱讀器品牌合作打造專屬體驗區。這些活動未必立即帶來大量人流,卻能吸引對特定領域懷有高度熱情的人們專程前來,讓貝殼好室成為能夠深化興趣、結識同好的社群據點,也在觀光人潮中篩選出自己的核心顧客,創造出線上平台無法取代的品牌認同感與體驗價值。

以城市格局建立老屋新生品牌網絡:或者新州屋

同樣由私人企業經營的「或者新州屋」,則展現了另一種以宏觀視野驅動老屋新生的可能。始於或者團隊執行長 Ben 對於活化城市舊城區的深刻思考,他選擇買下老屋所有權,委託雄本團隊進行調查研究與後續修復,並回應空間最初作為百貨公司的本質,以垂直分層的方式,再現了昔日百貨公司的複合體驗,匯聚如選物店、餐酒館、書店、共享廚房與展覽空間等複合式機能。特別的是,在單棟老屋的再生之外,或者團隊早已將視野拉高至城市格局,以多達 6 處的品牌據點,逐漸串連為屬於新竹地區的「分散式美術館」。

從或者書店、或者工藝櫥窗、或者新州屋等老屋的新生,到近期甫開幕的或者山旅,各據點不僅在風格上相互呼應,更在經營上互相導流、共享客群。新州屋的存在,因此超越了一棟老屋的商業價值,成為整個品牌網絡的「城市客廳」,為周邊街區帶來人潮與能見度,進而促成老屋自身的永續經營。

拓展臺灣未來的「老屋多樣性」

在深度剖析 4 個熟成案例之後,與談人朱逸恆加入對談,從老屋新生產業的視角看待本書。他認為,臺灣社會正處於展望未來、同時也回望過去的關鍵時刻,而《老屋熟成》的出版恰逢其時。針對書中「以終為始」思考策略,朱逸恆常務理事拋出了文資領域長年辯論的議題:老屋是否該修舊如舊?為何雄本團隊選擇保留老屋在不同年代留下的駁雜軌跡?

雄本團隊協理暨共同作者蕭定雄與台灣獨立書店文化協會常務理事朱逸恆,針對本次發表會主軸展開對談。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

對此,蕭定雄協理坦言,臺灣的老屋議題常陷入拆除重建與凍結式保存的二元對立——雄本團隊則相信,在保留建築的基礎上,存有更多元的活化可能,「小至一扇木窗,大到整座建築,都能是城市自明性的基礎」,將老屋看似限制的特質轉化為設計優勢,正是團隊在每個案例中的嘗試。此過程正呼應了《老屋熟成》的核心精神:「熟成」不只是時間的被動沉澱,更是主動的價值創造——將老屋歷經時間考驗的獨特性,轉譯為能通過市場考驗的商業模式,以此奠定永續經濟循環的基礎。

現場的迴響,則進一步將新書發表會從團隊理念擴展到了多方視角。長源醫院屋主-許正園醫師率先發表感言,分享了身為所有權人,在漫長修復旅程中「以終為始」的心路歷程;準建築人手札創辦人-楊恩達,則從海外「adaptive reuse(適應性再利用)」的觀念出發,探討人與建築如何在時代變遷後重新適應彼此的動態關係。

而繼光工務所負責人-賴人碩建築師,則為整場分享會留下了深刻的註腳。他坦言,身為個案的實踐者,很容易陷入自身的困境與思考中。《老屋熟成》最珍貴的價值,在於它提供了總覽視角,讓所有參與者(無論是屋主或專業者)都有機會跳脫自身框架,「從別人的角度看看自己的房子,帶著對未來的思考使用空間」。

圖一/《老屋熟成》第一場新書發表會於誠品園道店舉行。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

圖二/長源醫院屋主-許正園醫師發表感言。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

圖三/準建築人手札創辦人-楊恩達分享觀點。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

圖四/繼光工務所負責人-賴人碩建築師分享了對於本書的想法。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

圖五/《老屋熟成》新書發表會-臺中場現場側拍。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

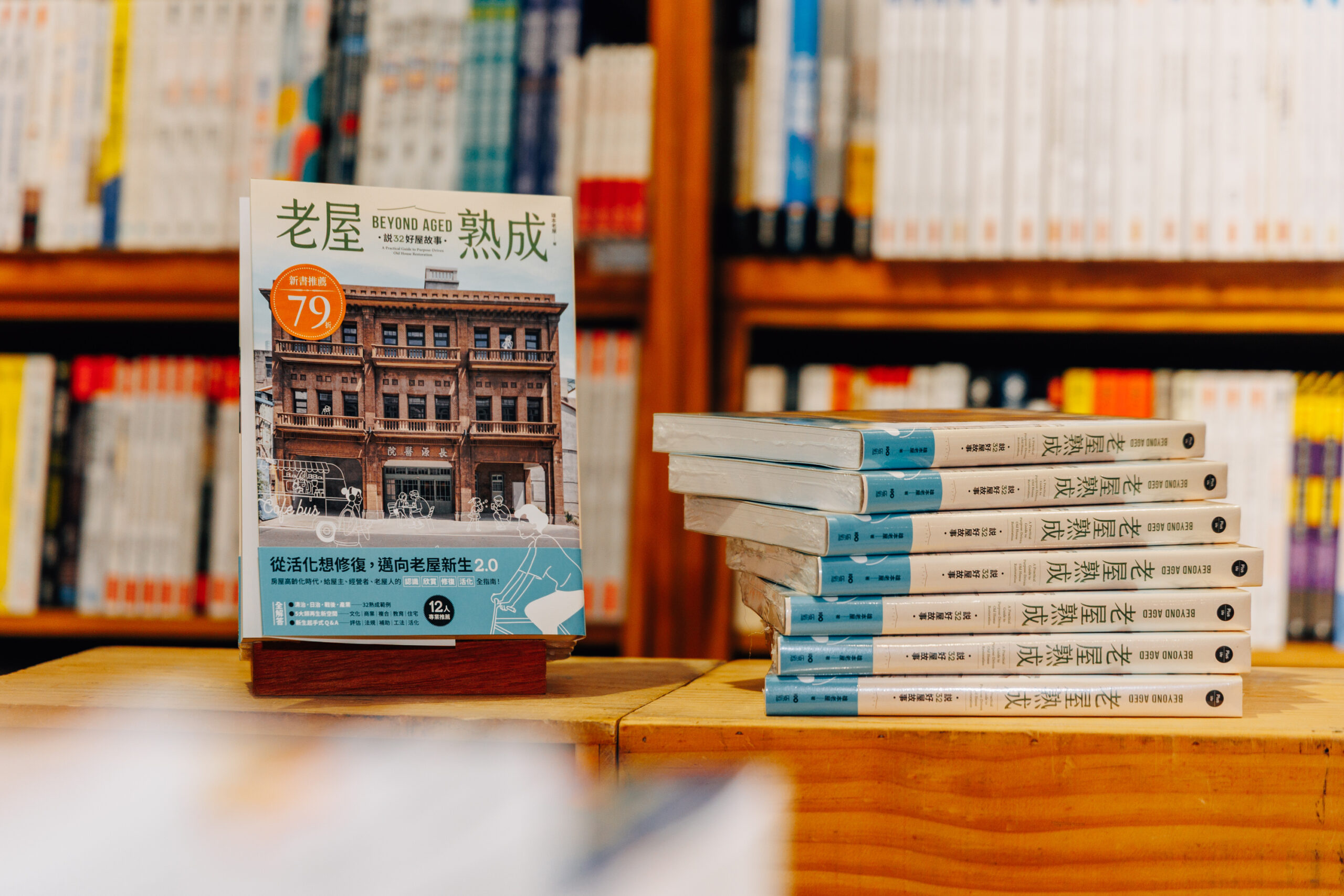

圖六/《老屋熟成》新書發表會-臺中場書籍陳列。(影像來源/合羽影像製作-鄭宇辰攝影)

《老屋熟成》購書資訊

❏ 線上通路|博客來/誠品/讀冊/金石堂

❏ 書籍定價|新臺幣 660 元

新書發表系列活動

❏ 10/4 ꜱᴀᴛ. 臺中場|我也可以經營老屋嗎?老屋的商業潛力與經營之道

❏ 10/18 ꜱᴀᴛ. 高雄場|有溫度的好屋好故事,老屋經典熟成案例地圖大公開

❏ 11/1 ꜱᴀᴛ. 臺北場|從活化想修復,打造「老屋再生」指南