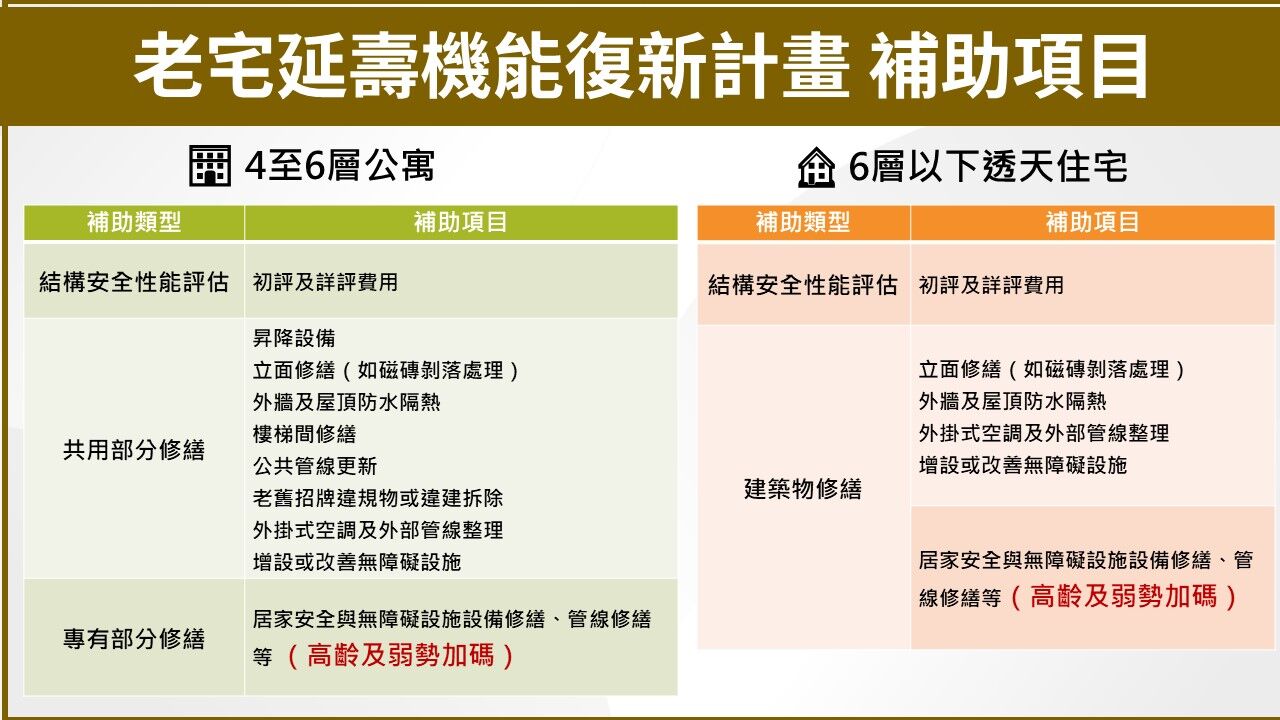

一座城市作為集體生活的具體呈現,新舊建築的交錯共生能夠反映時代紋理、呈現當中蘊藏的多元價值,也能為創新想像提供實踐場域——因此在大規模的更新之外,更須回歸微觀的日常紋理,重新思考家的樣貌與城市的未來。近期內政部國土管理署提出的「老宅延壽機能復新計畫」,便是對「慢更新」的一次嘗試,期盼透過補助舊公寓、透天住宅的修繕整備,並提供專業諮詢服務,讓改變得以由居民自主發起,在尊重原有紋理的基礎上緩緩成形。

從生活出發,延續城市記憶

臺灣大眾對於老屋的關注,正從早期針對文化資產的修復及保存,逐步擴展至常民生活空間。過去文化部推行的「私有老建築保存再生計畫」,乃至地方政府如臺北市「整建住宅得來速套餐 ABC」、嘉義市「嘉有木屋」、「老屋卸妝計畫」等方案,在在反映出這股觀念的轉變。而老宅延壽計畫的推出,可視為此方興未艾浪潮的關鍵一步,將政策資源從擁有文化價值的舊建築,擴及全臺廣泛民居,直面最根本的結構安全與機能老化問題。

儘管如此,傳統的整建模式往往聚焦於坪效與利益的量化指標,而漫長的意見整合過程,也可見社區共識凝聚的不易——如果我們能將目光放遠,看見生活風格與在地紋理兼具的都市樣貌,或許就能為「更新」的方向注入更多元的價值與可能性。

當政策提供了安居的基礎,老屋如何成為「讓生活變得更好」的一種選項,有待公私部門共同思考——雄本團隊甫出版的新書《老屋熟成》也對此展開討論。書中來自島嶼各地的老屋新生案例,無論是由民間自發創意經營,抑或公部門與在地社群協力共創,皆嘗試將空間轉化為當代生活與創新模式的容器。

以「臺北單車 Space Station」為例,曾經陰暗狹長的集合式住宅,經設計者巧手改造為融合越野單車興趣的明亮居所,磨石子地板與舊壁燈被悉心保留,與現代化的機能、俐落的收納設計和諧共存。老公寓既是屋主的起居空間,也能彈性調整為同好聚會的社交場域,深刻回應了當代青年在市中心保有生活品質與自我風格的想望。

位於港都高雄的「小本宿舍」系列,則將視野擴展至社會層面的創新。面對城市中大量閒置的步登公寓,以及與之並陳的居住議題,小本生活建設團隊選擇以私人企業的力量採購、修復老公寓,為單身女性、貓咪飼主等特定客群,打造出友善且有品質的主題租屋環境。其核心在於「先租後購」的居住方案:租客可選擇將一半的租金,轉換為未來購屋的頭期款折抵金。透過租金回收與創新方案,「小本宿舍」摸索出一套可複製的經濟模式,在為舊建築注入活力的同時,也為居住議題提出了永續解方。

尋找一處安放日常的所在

始於規劃者的宏觀視角,終於無數安穩而美好的日常,「老宅延壽」旨在透過大規模更新外的另一條務實路徑,重新開啟人與城市的對話。回望《老屋熟成》書中案例與其中蘊藏的創意思維,可見此計畫的意義不僅止於一項補助政策,更是催生城鄉多樣性的觸媒。當政策推力與城市居民的共好想像交會,都市再生的觀念也將持續熟成,為島嶼臺灣的各個角落找回無可取代的特色。