写真という風が初めてこの島に吹き込み、カメラやフィルムがまだ容易には手に入らなかった時代、許蒼澤(シュー・ツァンザー)氏はすでに8ミリカメラを手に取り、自らの目に映る光景をフィルムに刻んでいました。 数十年の時を経て、国立映画・映像文化センターによる丁寧な修復を経たそのフィルムは、デジタル映像としてよみがえり、5月18日(土)、台湾国際ドキュメンタリー映画祭の特別企画「台湾の断片|無題の巻:許蒼澤ホームムービー(1960–1970)」の再上映会で、再びまばゆい光を放ちました。

実際、1960年代から1970年代の一般家庭の生活と台湾の風景を映し出したこれらのフィルムは、長い歳月の中で一度は失われていました。ところが2020年に長源医院保存再生プロジェクトが始まり、許正園名誉館長が雄本チームの協力のもと、古家内に積まれた雑多な物の分類整理を行っていると、偶然にも長い間探していたフィルムケースが見つかったのです。その中の『楽しい夏休み』と名付けられた8ミリフィルムには、彼自身が主役となった長源医院の最も賑やかな光景が記録されていました。

趣味を追求した台湾のアマチュアカメラマン

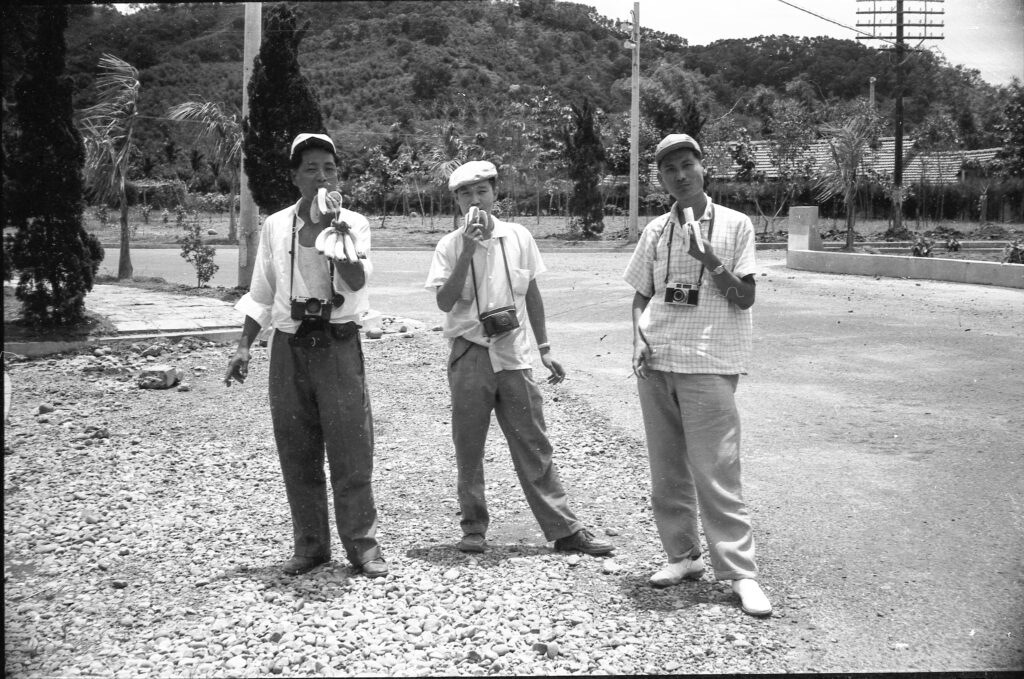

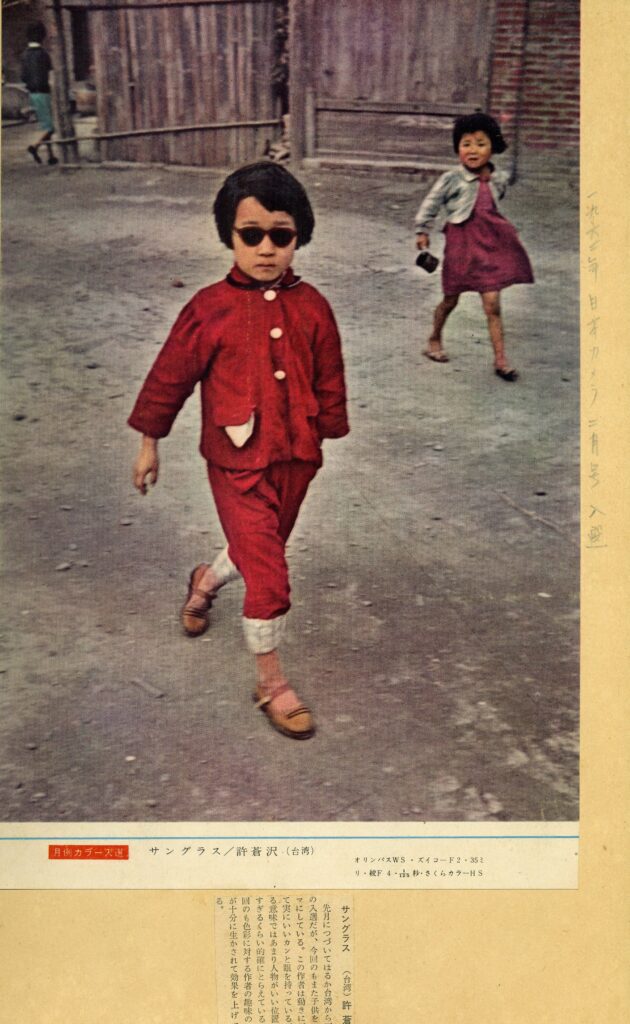

1960年代、許蒼澤氏は張士賢(チャン・シーシエン)、陳龍三(チェン・ロンサン)ら友人とともに「バナナクラブ」という写真愛好会を結成し、毎月日本の写真雑誌を共同購入しては専門技術の研究に励みました。 彼の作品「黒眼鏡」は海を越えて評価され、日本の写真雑誌『日本カメラ』の月例コンテストで年間最優秀賞を受賞。 写真文化がまだ台湾で広く根づいていなかった当時の状況を思えば、創作から応募、そして受賞に至るその歩みがいかに貴重であったかは想像に難くありません。

「当時の台湾のアマチュアカメラマンたちは、資源が不足している状況の中で、新しい知識を吸収し、貴重な撮影機材を入手するためにあらゆる方法を模索していました」写真研究者の陳佳琦(チェン・ジャーチー)氏は、この作品を再上映イベントの幕開けとして取り上げました。会場では、許家が8ミリカメラで撮影した4本のホームムービーを紹介・上映するとともに、許蒼澤氏の長男であり、長源医院の名誉館長でもある許正園氏をゲストに招き、映像の枠を越えた物語を穏やかに語り合いました。

生活から題材を得る映画監督

許蒼澤・家庭映画の再上映会で大きな注目を集めたのは、長く失われていた作品《快樂暑假(楽しい夏休み)》が奇跡的に再発見されたことでした。この家庭映画《快樂暑假(楽しい夏休み)》は、鹿港の長源医院を舞台に撮影されたもので、今から60年前、暑くて長い夏の休暇のある日、子どもたちが家の中ではしゃぎ遊ぶにぎやかな情景をフィルムに収めています。興味深いことに、これらの家庭映画を撮影したのは許蒼澤氏だけではありません。そのうちの一本、1964年の島内一周旅行をテーマにした作品は、許正園名誉館長の母方の祖父の逝去により、一家が花蓮へ弔問に向かうところから始まります。旅の途中、一行は「バナナクラブ」の仲間である張士賢(チャン・シーシエン)氏の家に一泊し、その後飛行機で花東縦谷へと移動、さらに南廻公路を通って鹿港へ戻るまでの道のりが記録されているのです。編集の手が加えられていないそのカラーフィルムには、許蒼澤氏の妻、施秀香夫人がカメラを構えた場面が多く残されています。道中の風景を撮りながら、彼女は父と子のあたたかなやり取りを丁寧に映し出し、フィルムの巻かれる音とともに、その時々の感情が自然ににじみ出ているのです。

また、父親の許読の影響で写真への興味をもった末娘の許錦鶯と夫の楊坤生が一緒に撮影した家族映画も上映会の一部となりました。イベント当日は、許錦鶯さんと許家の多くの親族が会場に集まり、スクリーンに映し出される色彩豊かな光と影の中で、両親との旅の思い出を再び味わっていました。

8ミリフィルムを通して、1960年代から1970年代の台湾の姿を振り返る

8ミリフィルム1リールで記録できる時間は最大で3分20秒であり、撮影範囲も撮影者の手足が届く範囲に限られています。それでもなお、台湾の写真・映像愛好家たちは、多くの貴重なフィルムを残しました。それぞれが自らの視点で見つめた世界を、動く映像として再びこの世に刻みつけたのです。幾十年の歳月とともに時代が移り変わった今でも、私たちは許蒼澤氏の8ミリフィルムを通して、中横公路や太魯閣峡谷といった風景のかつての姿を見ることができます。そして同時に、この映像の中には、彼の豊かな創作力を育んだ家族とのあたたかな日々の気配も、静かに息づいているのです。

デジタル化された家族映画には、長年にわたってフィルムに蓄積されたノイズが残り、景色の境界もぼやけていましたが、それでも観衆の記憶をしまえる余地は残されていました。古家の修復の概念もまた同様です。長源医院の修復工事において、雄本チームは建物や家具、壁画作品を無理に元の姿へ戻すことはしませんでした。むしろ、百年にわたって刻まれてきた使用の痕跡を一つひとつ丁寧に残し、古い建築がその細部のすべてで物語を語りかけるようにしました。そうして現代都市のシャープな線のあいだに、やわらかで記憶をにじませる風景が静かに浮かび上がっているのです。