古家の再生に込められた純粋な理想が、やがて維持管理という現実と向き合うとき、理想と持続可能性の両立をいかに実現するか。それは、古家再生に携わるすべての実践者が一度は悩み、今もなお思索し続けている課題です。10月4日午後、『老屋熟成』の新刊発表会が台中の誠品園道店で開催されました。テーマは「私にも古家を運営できるの?」「古家の商業的ポテンシャルと運営のあり方」をテーマに、雄本チームのシニアマネージャーであり本書の共同著者でもある蕭定雄氏が登壇。ゲストとして、台湾独立系書店文化協会の常務理事・朱逸恆(チュウ・イーハン)氏を迎え、対談が行われました。建走共創整合の代表であり、本書の編集顧問でもある呉宜晏(ウー・イーイェン)氏の司会のもと、トークでは「古家の再生をいかにして、単なる修復やテナント運営にとどめず、独自のブランド精神をもつ持続可能な事業へと昇華させるか」というテーマが掘り下げられました。

写真1/『老屋熟成』台中会場新書発表会での集合写真。(画像提供/合羽影像製作-鄭宇辰氏撮影)

写真2/建走共創整合責任者であり本書編集顧問である呉宜晏氏が発表会の司会を担当。(画像提供/合羽影像製作-鄭宇辰氏撮影)

写真3/雄本チームの共同著者でもある蕭定雄シニアマネージャーと台湾独立系書店文化協会常務理事の朱逸恆氏が、今回の発表会のテーマについて対談を展開。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

4つの熟成事例の経営哲学

『老屋熟成』の全体構成を詳しく紹介した後、蕭定雄シニアマネージャーは、書籍に登場する建築年代やスタイルが異なる4つの熟成古家である継光工務所、長源医院-鹿港歴史影像館、貝殻好室、新州屋を例に挙げ、その経営戦略と背景にある再生の哲学を解説しました。

「共有」の理念で空間を開く:継光工務所

台中旧市街に位置する「繼光工務所」は、使われなくなっていた帆布工場を再生し、オフィス、会議スペース、シェアキッチンが一体となった複合的な場へと生まれ変わりました。開業から8年を経た今も活気にあふれ、日々の営みや偶然の出会いといった、多様な「暮らしの断片」がこの空間の中で織り重ねられています(そこには日常の軌跡も、刹那のきらめきも含まれています)。古家の再生を実現させた二人の建築家、呉建志(ウー・ジェンジー)氏と賴人碩(ライ・レンシュオ)氏。彼らがこの場所に関わり始めたきっかけは、郷里の人情や温もりへの郷愁、そして縦の動線に縛られた従来のオフィス空間への違和感でした。「心地よい働き方とは何か」という素朴な問いから生まれた“良い空間”のイメージが、自然とこの古い建物に息づいていったのです。

二人の建築家の思いは、空間の改修デザインにも具体的に表れています。2階では壁を取り払い、曲線を描く共有テーブルを設けることで、個々の領域をなくし、異なるチームの建築専門家たちが自然に語り合い、協働できる場をつくり出しました。1階では、かつての実壁をフルオープンの引き戸に変更し、往年の建築様式である「騎楼(アーケード)」構造を現代的に翻訳して取り入れることで、通りを行き交う人々が気軽に老屋と関わりをもてるように工夫しています。内部と外部の両方に「開かれた」空間は、いずれも「共有」という核心的理念に根ざしたものです。

繼光工務所は、一般的な商業運営の方向には進まず、「暮らしの器」としての在り方を選びました。ここには、チーム同士のブレインストーミングの声、キッチンから漂う食事の香り、子どもたちの笑い声、そして近隣の人々との何気ない挨拶が混ざり合っています。そうして、この古い建物は再び現代の都市の中に息づき、次の世代の記憶と交差する場所となったのです。

「保温計画」で古家と人との絆を結び続ける:長源医院-鹿港歴史影像館

もし、繼光工務所が「心地よさ(良さ)」という理想の延長線上にある場所だとするなら、鹿港の「長源医院」は、記憶を呼び覚ましながら新たな記憶を紡ぎ出す。そんな長く深い旅路そのものと言えるでしょう。百年の家族史と地域の歩みを見つめてきた古家に向き合うにあたり、雄本チームは単に家主一家への聞き取りを行うだけでなく、そこに息づく日々の記憶や、かつての住人が残した写真作品を空間再生の魂として位置づけました。さらに、修復によって人と古民家との関わりが途切れてしまわないよう、「段階的活用(フェーズ・リビング)」という手法を提案し、暮らしの中で再生が続く仕組みを築いています。

先に修復を終えた閩式町家の一番手前の棟は、全体工事の期間中「温もりを保つプロジェクト(保温計画)」の中心的な空間となりました。1階では展示、2階では講座が開かれ、小本愛玉アイス店の人気も相まって、長らく静寂に包まれていたこの旧医院に、少しずつ温かな息づかいが戻ってきたのです。2023年の全棟修復竣工式典で、チームは1935年に許家親族・友人が主屋正面で撮影した結婚記念写真を丹念に復刻させました。約90年の時を隔てた2枚の写真に、同じ人物が写っています。当時幼かった少女の許錦鶯さんは、今では白髪になっていました。「保温計画」の意義はまさにそこにあります。古家を経営するエネルギーを維持するだけでなく、雄本チームは古家と人々の間の世代を超えた感情の絆を保ちたいと願っています。

現在の「長源医院-鹿港歴史影像館」は、初期段階で掘り起こし、蓄積された無形資産を一連の経営項目に変換しています。家族の物語を伝える展示企画から、専門コンサルティングサービスを提供する「古家病院」まで。そして、和洋茶席、装飾彫刻デザインのお菓子から、フィルムカメラのレンタルサービスまで。その経営の道は、古家保存の理想を、現代の訪問ゲストを惹きつけ、多様な収入源を生み出す文化体験価値へと転換することにあります。

空間の雰囲気を複製不可能な体験に変える:貝殻好室

視点をインターネット時代のビジネスの最前線に移すと、小売業や観光などの商業モデルが飽和状態に近づいている歴史的街区で、「貝殻好室」はクラウドファンディングプラットフォームをバーチャルショーウィンドウから実際の空間へと戻しました。すべての始まりは、運営を担う貝殻放大チームが新たなオフィス拠点を探していたことにあります。彼らは「老房子文化運動」プロジェクトを通じてこの古民家に入居し、修復を雄本チームと建築家・黄偉城(ホアン・ウェイチョン)建築事務所に委託。複雑な行政手続きや官公庁との調整も両チームがサポートしながら、再生の一歩を踏み出しました。オフィススペース、レストランバーなど何度も位置づけを模索し、チームは最終的に古家の制約と特性に沿って、大稲埕の「前方に店舗・後方に工房」という空間構成に立ち返り、クラウドファンディング商品の展示店、セレクトコーヒーショップ、パートナーの作業拠点として整備することを選びました。

クラウドファンディングで誕生した新しいプロダクトが、百年を経た木構造と煉瓦壁のあいだに並ぶ。訪れた人は、実際に手で触れ、質感やデザインの工夫を感じ取ることができます。空間そのものが持つ歴史の空気が、体験に温もりを添えるのです。さらに、古家ならではの「文化的な親密さ」を活かすことで、新しいビジネスモデルもこの場所では不思議と馴染み、親しみを感じられるものになっています。

店舗自体がやや奥まった空間特性を持つことを考慮し、経営チームは湿板写真技術などの「テーマ性のあるディープな体験」を企画し、地元の電子リーダーブランドと協力して専用体験エリアを設けました。これらの活動は、必ずしも大量の来訪者をすぐに呼び込むものではありません。しかし、特定の分野に強い関心と情熱を持つ人々を惹きつけ、貝殻好室を、学びを深め、志を同じくする仲間と出会えるコミュニティ拠点へと育てています。また、観光客の波の中から本当に共感してくれるコアな顧客層を見いだし、オンラインプラットフォームでは得られないブランドへの共感と体験価値を創出しているのです。

都市構造に基づいた古家再生ブランドネットワークの構築:或者新州屋

同じく民間企業が経営する「或者新州屋」は、マクロな視点で古家再生を推進する別の可能性を示しています。このプロジェクトは、或者チームの執行長・Benによる都市旧市街の再生に対する深い思索から始まりました。彼は思い切って老家の所有権を購入し、雄本チームに調査研究と後続の修復を委託。かつてこの建物が百貨店として機能していた本質に応える形で、垂直的なフロア構成による複合的な体験を再現しました。その結果、セレクトショップ、ビストロ、書店、シェアキッチン、展示空間など、さまざまな機能が重なり合う新たな文化拠点として生まれ変わったのです。特筆すべきは、或者チームが一棟の古家再生にとどまらず、すでに視野を都市全体のスケールへと広げている点です。新竹市内に点在する6か所ものブランド拠点を少しずつつなぎ合わせ、地域全体をひとつの「分散型ミュージアム」として機能させているのです。

或者書店、或者工芸ショーウィンドウ、或者新州屋といった古家の再生拠点から、近年オープンした或者山旅に至るまで。それぞれの拠点はデザイン面で響き合うだけでなく、運営の面でも相互に連携し、来訪者を自然に行き来させながら顧客層を共有するネットワークを築いています。新州屋の存在は、一棟の古家の商業的価値を超え、ブランドネットワーク全体の「都市のリビングルーム」となり、周辺地区に人の流れと知名度をもたらしながら、さらに古家自体の持続可能な運営を促進してます。

台湾の未来における「古家の多様性」の広がり

4つの成熟事例を深く分析した後、朱逸恆氏が対談に加わり、古家再生産業の視点から本書を考察しました。彼は、「いまの台湾社会は、未来を見据えると同時に、過去を見つめ直す重要な転換点にある」と考えています。――そして、そのような時代の流れの中で刊行された『老屋熟成』は、まさに時宜を得た一冊だと語ります。本書の「終わりを見据えて始める」思考戦略について、朱逸恆常務理事は、文化資産分野で長年議論されてきた課題を投げかけました。「古家は元の姿に修復すべきなのか?なぜ雄本チームは古家の各時代に残され入り混じった痕跡を保存することを選んだのか?」

雄本チームの共同著者でもある蕭定雄シニアマネージャーと台湾独立系書店文化協会常務理事の朱逸恆氏が、今回の発表会のテーマについて対談を展開。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

この点について、蕭定雄シニアマネージャーは率直にこう語ります。「台湾では、古家をめぐる議論がしばしば“解体・再建”か“完全保存”かという二項対立に陥りがちです。しかし、私たち雄本チームは、建物を残すという前提のもと、もっと多様な活かし方があると信じています。小さくは一枚の木窓から、大きくは一棟の建物全体まで。それぞれが都市の“アイデンティティの礎”になり得る。古建築がもつ制約をデザイン上の強みに変えることこそ、私たちが各プロジェクトで挑戦し続けていることなのです」この過程は、『老屋熟成』の核心精神に呼応しています。「熟成」とは、単に時間の経過による静かな沈殿ではなく、主体的な価値創造のプロセスでもあります。――長い年月を経て培われた古建築の独自性を、現代の市場に通じるビジネスモデルへと翻訳し、持続可能な経済循環の基盤を築くこと。それこそが「老屋熟成」の真の意義なのです。

会場での反響は大きく、新書発表会を経てチームの理念は更に多角的な視点になりました。長源医院のオーナーである許正園(シュー・ジェンユエン)医師はまず挨拶に立ち、所有者として長い修復の旅路を歩んできた自身の体験を振り返りながら、「終わりを思い描くことから始める」という心構えについて語りました。一方、〈準建築人手札〉の創設者・楊恩達(ヤン・エンダー)氏は、海外で重視されている “adaptive reuse(適応的再利用)” の概念を軸に、人と建築が時代の変化の中でどのように再び関係を築き直していくのか、その動的なプロセスについて考察を述べました。

そして、繼光工務所の代表である建築士・賴人碩(ライ・レンシュオ)氏が、このトークイベント全体に深い余韻を残しました。彼は率直にこう語ります。「実践者として個々の案件に深く関わっていると、どうしても自分の抱える課題や視点の中に閉じこもりがちになります。『老屋熟成』の最も貴重な価値は、そうした個別の枠を越えて“俯瞰的な視点”を与えてくれることにあります。オーナーであれ、専門家であれ、他者の経験を通して自分の建物を見つめ直し、“未来を思い描きながら空間を使う”という考え方を得ることができるのです」

写真1/『老屋熟成』第1回新書発表会を誠品園道店で開催。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

写真2/長源医院家主-許正園医師が所感を発表。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

写真3/準建築人手札創設者-楊恩達氏が視点を共有。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

写真4/継光工務所責任者-賴人碩建築士が本書についての考えを共有。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

写真5/『老屋熟成』新書発表会-台中会場の様子。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

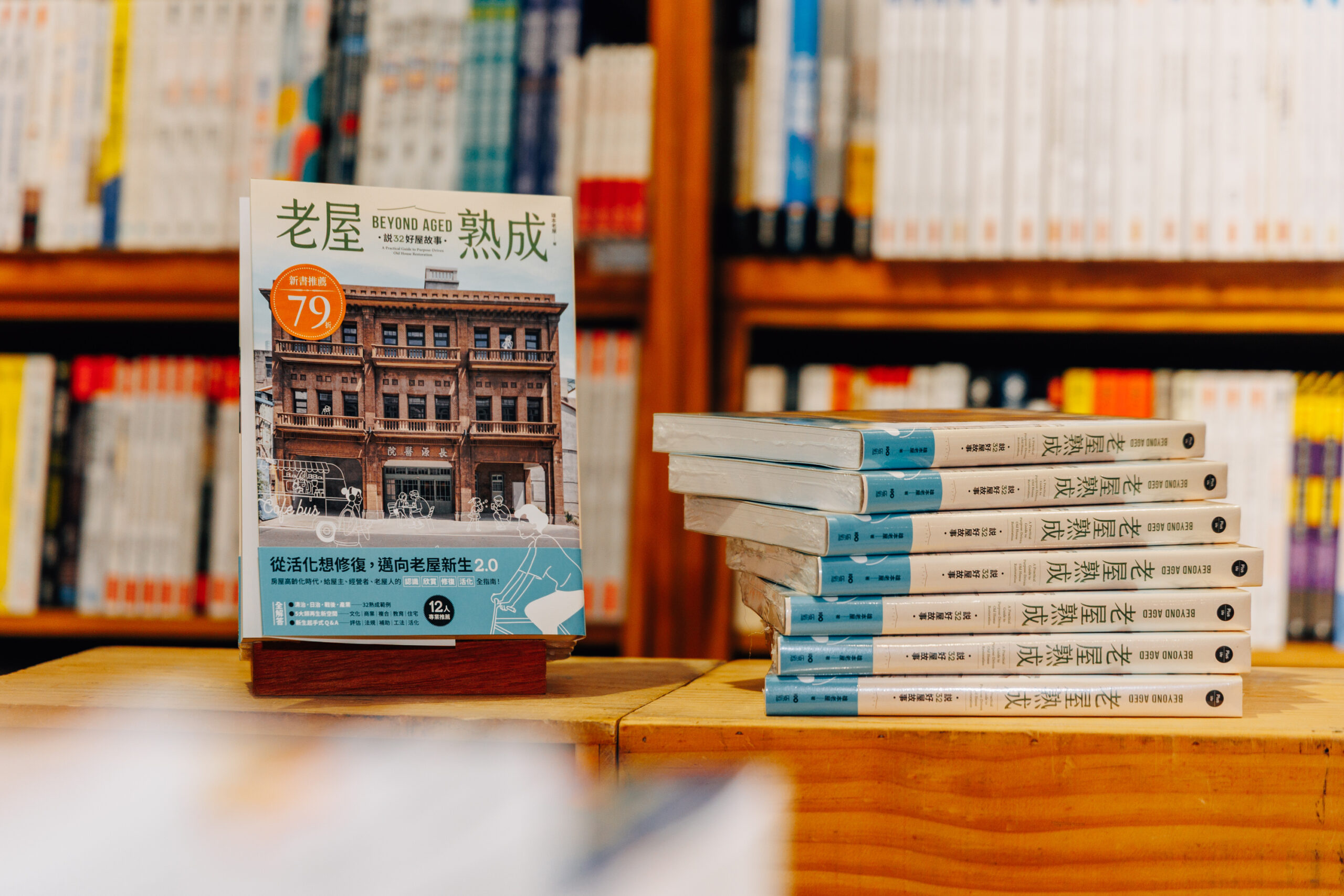

写真6/『老屋熟成』新書発表会-台中会場での書籍陳列。(画像提供/合羽影像制作-鄭宇辰氏撮影)

『老屋熟成』購入情報

❏ オンラインチャネル|博客来/誠品/読冊/金石堂

❏ 書籍定価|NT$ 660

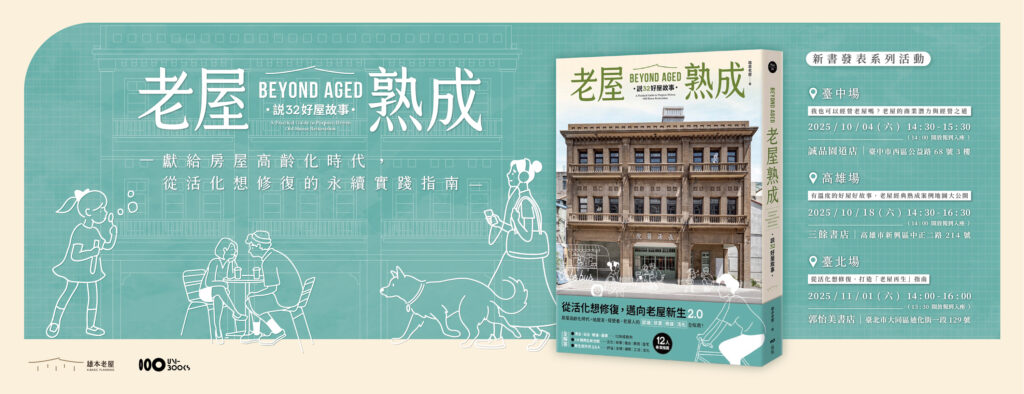

新書発表シリーズイベント

❏ 10/4 ꜱᴀᴛ. 台中会場|私も古家を経営できる?古家の商業的潜在力と経営の道

❏ 10/18 ꜱᴀᴛ. 高雄会場|温かみのある良い家と物語、古家の代表的な成熟事例マップ大公開

❏ 11/1 ꜱᴀᴛ. 台北会場|活性化から修復へ、「老屋再生」ガイドの構築