文化資産をただ見るだけの場所ではなく、時代に合わせて今の日常に溶け込ませるにはどうしたらよいでしょうか。台湾の多くの人々にとって、かつての史跡というと、いわゆる「走馬看花式(表面的に見て回るだけ)」のガイドツアーという印象が強く、建築そのものは時間の中に固定され、都市の生活とは切り離された存在のように感じられてきました。このような状況に対し、榮芳杰(ロン・ファンジエ)氏は、古跡の多面的な魅力を引き出す「キュレーション思考(策展思維)」というアプローチを提案しました。さらに、教育プログラムの設計を通じてその理念を実践し、基礎教育の段階から古建築と人との距離を縮める試みを行っています。

「好市開講」文化資産推進シリーズ講座の締めくくりに、私たちは清華大学環境・文化資源学科の栄芳傑教授を古民家カフェ・書店「書店喫茶一二三亭」に招き、「史跡が教室に:文化資産教育の現地学習」をテーマに、デジタル時代における文化資産コンテンツの解釈の重要性と、国内外の事例の多様な表現手法について伺い、そこから地域文化資産の保存、普及と現地教育の持続可能な発展の方向性を展望しました。

枠を超えた歴史解釈

「文化資産を保存する目的は、自分たちがいかにして今の自分になったかを知ることです」榮芳杰(ロン・ファンジエ)氏はこの言葉を冒頭に掲げ、古建築の文化的価値は「時代を超えて語られる空間の物語性」にこそあると述べました。したがって、建物の構造を修繕・維持することにとどまらず、人々をその空間へと導き、都市の発展というマクロな視点と、生活の変遷というミクロな視点の双方から観察を促すことで、自らの存在を時代の流れの中に位置づけ直す——それこそが、いまの台湾における文化財保存の重要な課題なのです。しかし現状では、多くの史跡展示における時間と空間の連続性は依然として断片的であり、展示の軸も単一に偏りがちです。そのため、何度も訪れたくなるような再鑑賞の契機が乏しいのが現状です。

台南の熱蘭遮城を例にとると、1624年に初めて建設されたこの要塞は、オランダ東インド会社、鄭氏王朝、清朝帝国、臺灣総督府、国民政府から今日に至るまでの歴史を目撃してきました。文化資産として登録され一般公開されてはいても、その展示内容はオランダ統治時代の商業貿易と鄭氏時代の軍事的側面に偏っており、建物の4世紀にわたる歴史の軌跡が描き出されておらず、この地におけるオランダ人の生活もほぼ触れられていません。栄芳傑教授は、熱蘭遮城の時間的変遷を時代ごとに区切って提示すれば、これらの歴史段階が台南に残した具体的な影響をより明確に示せるのではないかと考えています。

対照的に、イングリッシュ・ヘリテッジ・トラストは2016年の子どもの日に、創意工夫に富んだ絵画コンテストを開催しました。彼らは大英帝国発展過程での重要な出来事、例えばノルマン・コンクエスト、マグナカルタ調印、黒死病の蔓延、バラ戦争の勃発などを一連の色鮮やかなタペストリーデザインに翻訳した後、子どもたちに現代社会の姿を描かせ、自分たちの時代に注釈を残すよう招きました。これはまさに栄芳傑教授の見解と呼応するものであり、歴史的文脈を明確に認識してこそ、人々は「自分がどのように今の自分になったか」を理解し、歴史の価値と古今の生活の密接な繋がりを実感できるのです。

文化資産を見る100の視点

情報の入手経路が広範に及ぶインターネット時代に、人々が博物館に対して求めるのは単なる知識拡充ではなく、選別・整理された後に展示の主軸に沿って提示される内容の価値であり、それは文化資産の保存と提示でも同様です。時代を超えた人間活動を包含する歴史的空間は本来豊かな変遷の軌跡を持ち、国内外のキュレーターもそれを創意工夫で多様な形態により表現しています。

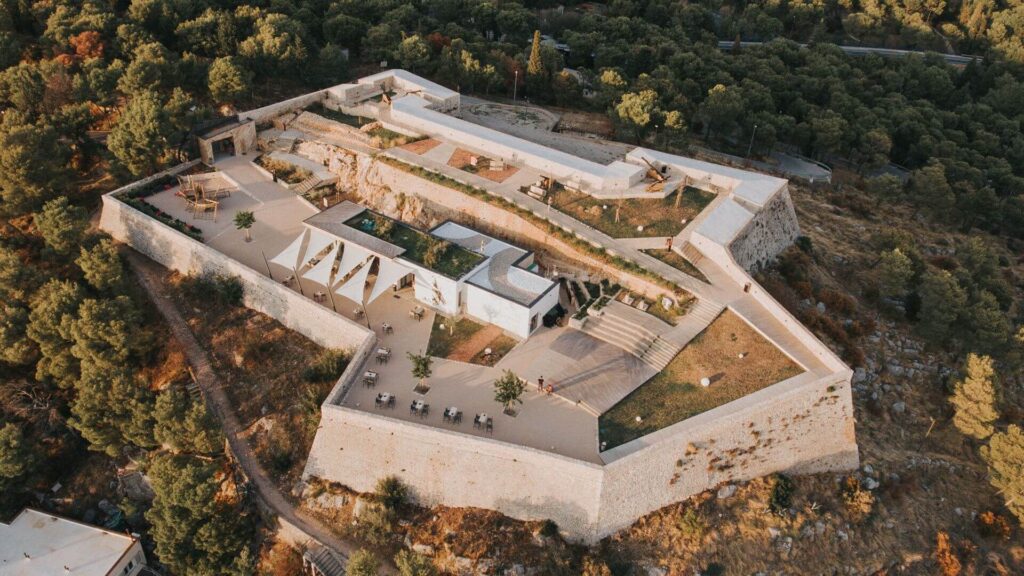

クロアチア・シベニクの「バロン要塞」を例にとると、今この建物の大部分が損傷した歴史的な場では、拡張現実(AR)デバイスにより訪問者を3Dシミュレーションで復元した景観の中に案内しています。1647年のオスマン帝国との海戦が再現され、ガイドルートに沿って時代ごとに変化する要塞の姿も表現されています。4つの古代軍事要塞を管理するシベニク地方政府は、これらの歴史的な場を「都市ガバナンス」の広い視野で運営し、各要塞に異なる中心テーマを与えて、地域の豊かで多様な文化的基盤を示しています。

ポルトガル・リスボンの「サン・ジョルジェ城」は、「空間デザイン」の視点で、先史時代の僅かに残る壁の断片の遺跡の上に、可逆性の原則に基づく白い軽量構造物を新たに建設し、住居の立体空間を模しています。こうした設計により、考古学の遺跡に触れたことのない人々でも、歴史的な場に入って空間の規模を実際に感じることで、初期の生活についてさらに想像を膨らませることができます。

別の例はイギリス・ロンドンの「ベンジャミン・フランクリン・ハウス」です。外観はごく普通の連棟式の町家ですが、現存する唯一のベンジャミン・フランクリン邸です。運営チームは文化財や家具でスペースを埋め尽くすのではなく、独特の「演劇パフォーマンス」を通じて、アメリカ啓蒙運動の創始者がここで過ごした最後の一日を表現しています。当時の家主の娘であり、ベンジャミン・フランクリンの親友でもあったポリーを演じる俳優が、ガイドの役割を担い、各部屋に設置された音と光の演出と対話を織り交ぜながら観客を導きました。彼女の案内によって、観る人は1775年の春の終わりごろのロンドン――小さなアパートメントの空気の中へと引き込まれ、生き生きとした歴史の気配を現地のパフォーマンスを通して感じ取ることができたのです。

2010年、ポーランドのワルシャワでは、ショパン生誕200周年を祝うため、この偉大な音楽家が生前に演奏し、集まり、生活した15カ所(主に歴史ある宮殿、教会、公園)に特別に設計されたベンチが設置されました。ベンチには市内の「ショパンベンチ」の全分布図が描かれ、通行人が内蔵されたオーディオ装置の再生ボタンを押すとショパン作品のピアノ音楽が流れるようになっています。これらの「ストリート家具」は歴史的な場をテーマで繋ぐだけでなく、歴史建築の文化的価値を多様な視点で掘り起こし、展示品を現代の日常生活に融合させ、より多くの人々がショパンとその時代の歴史的情緒を味わえるようにしています。

文化資産の基礎教育に踏み込む

2016年の「文化資産保存法」改正以来、文化部門と教育部門の連携が趨勢となっていますが、両者の間に長く存在する隔たりは埋め難いものです。教科書の知識を重視する進学体制は「教室を出て、文化資産に行く」という理念と相反するように思われます。この点について、榮芳杰(ロン・ファンジエ)氏は、これまで古建築の紹介が多くの場合、歴史学的な側面に偏ってきたと指摘します。しかし本来、古建築そのものの中には、先人たちの「学際的な知恵」が息づいているのです。建物の構造からは物理の原理を学び、庭の面積を計算することで数学の応用を知り、壁画や塗料からは化学の知識を理解し、さらには書や詩を通して言語の使い方を学ぶこともできる——古建築はまさに、総合的な学びの場でもあるのです。言い換えれば、文化資産は様々な形で教育の文脈に融合し得るのです。

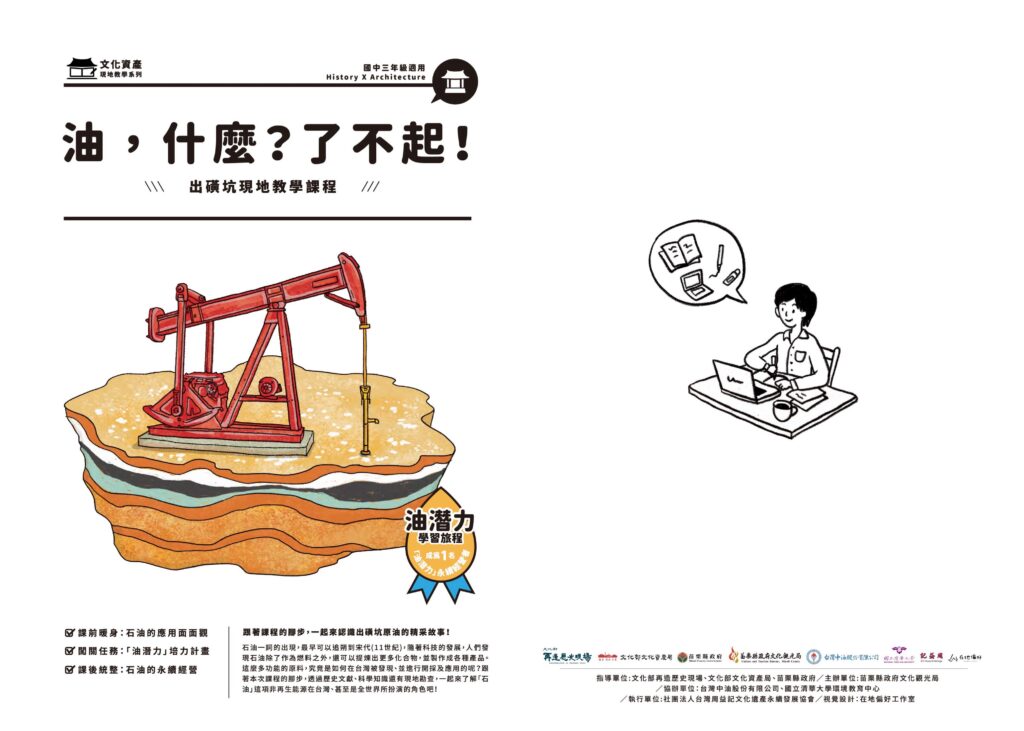

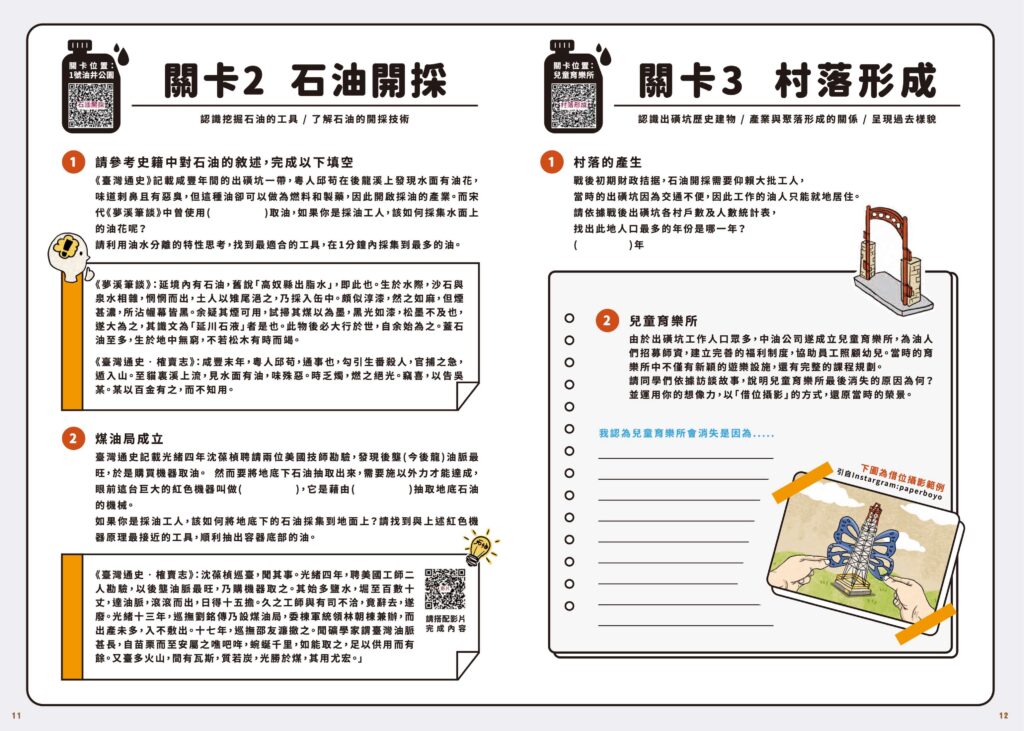

榮芳杰氏とそのチームがかつて手がけた「苗栗(ミャオリー)出磺坑(チューファンコン)」での現地学習プログラムを例に挙げると、彼らはこの石油産業遺産の発展過程を丁寧に整理したうえで、そこに含まれる歴史・地理・集落・産業といった多領域にわたる豊かな知識を抽出しました。そして、それらを小中学校の学習課程の文脈に結びつけ、より深く具体的な教科横断型の学びへと発展させていったのです。この「歴史の現場へ歩み入る」現地学習プログラムは、文化資産に新たな命を吹き込むだけでなく、学生たちが自らの目で学際的な知識の実践的応用を目撃する機会ともなりました。このプログラムによって従来の進学中心の教育制度の枠を超え、より多様な職業分野への視野を広げることができたのです。

また、榮芳杰教授はこう語ります。子どもたちが幼いころから、自分の興味のある方法で文化資産の空間に親しみ、活用できるようになれば、古跡に足を運ぶことが自然な生活の一部となり、何度も訪れる体験を通して、豊かな人文的教養の土台が育まれていくでしょう。そのようにすれば「文化資産」は退屈の代名詞ではなく、自身と故郷・文化の深い繋がりを構築する基盤となります。これは前述の「キュレーション思考」と同じ考え方であり、文化コンテンツの解釈とデザインを通じて文化資産の豊かな含蓄と時代的意義を示すものです。

「史跡こそが私たちの教室です」これは栄芳傑教授が文化資産教育のために定めたスローガンであり、将来の臺灣における歴史的空間の推進方向の一つでもあります。学際的な専門家の協力と連携のもとで、歴史建築を多様なテーマの学習の場に変え、異なる世代の地域へのアイデンティティや文化・歴史の文脈を探求する意欲を強化し、文化資産の持続可能な再生を促進することが期待されています。