「私は一生を土水司阜として過ごしてきましたが、この職業に興味を持たれたのは初めてです」驚きながらそう答えた当時70歳の蘇清良匠師は、その時すでに台北公会堂や新竹州庁などの文化資産の修復工事を次々と完成させていました。土木・左官の技術に精通したこの職人は、生涯を通じて台湾の建築産業の変遷を見つめてきました。2023年にこの世を去りましたが、彼が手がけた30を超える再生建築と、その一つひとつに込められた精緻な職人技は、いまや文化財修復の分野におけるかけがえのない財産となっています。

高雄市文化局と雄本老屋の共催による今回の「好市開講」文化資産推進シリーズ講座では、中原大学アーキテクト学科の葉俊麟教授を招き、蘇清良匠師が修復に携わった元愛国婦人会館にて、「司阜の日常:建築工芸と職人」をテーマに、建築を手掛ける「匠師」という聞きなれない肩書きについて話を伺いました。葉俊麟教授は聴衆と共に土水司阜(左官職人)・蘇清良の生涯を回顧した後、現代社会における伝統技術保存の難しさについても解説しました。さらに、名襄文化の総修繕士・李志上、雄本老屋の蕭定雄協理との対談を行い、台湾における匠師の育成、就業環境と文化資産修復産業の現状について探りました。

土水司阜から人間国宝へ

都市の精神は景観の中に体現されています。通りに沿って連なる亭仔脚(ティンザイジャオ/騎楼)からは、雨が多い気候風土を読み取ることができ、寺院の彫刻や壁画からは、地域の信仰や文化をうかがい知ることができます。こうした、先人たちの知恵が息づく精緻な建築の文様は、無形の匠の技を宿す器であり、伝統技術が世代を超えて受け継がれてこそ、都市はその固有の個性と魂を保ち続けることができるのです。

戦後、台湾の経済が急速に発展するにつれ、「道を重んじ、技を軽んずる」という価値観が次第に形成されていきました。若い世代はもはや伝統工芸を受け継ごうとせず、さらに建物の多くが鉄筋コンクリートで造られるようになったことで、匠の技が衰退していくのは、ほとんど必然的で、抗いがたい流れとなっていったのです。しかし、一棟の漢式古民家であっても、その中には木工、石工、煉瓦工、左官(または土水)、彩画、剪黏・塑像という六つの匠の技が凝縮されています。空間全体を支える屋根の梁や柱から、壁面の接合部を彩る繊細な曲線の装飾に至るまで—建築のあらゆる工程の細部には、それぞれの職人が専門の技を発揮し、互いに調和しながら長年培ってきた技術を惜しみなく注いでいるのです。

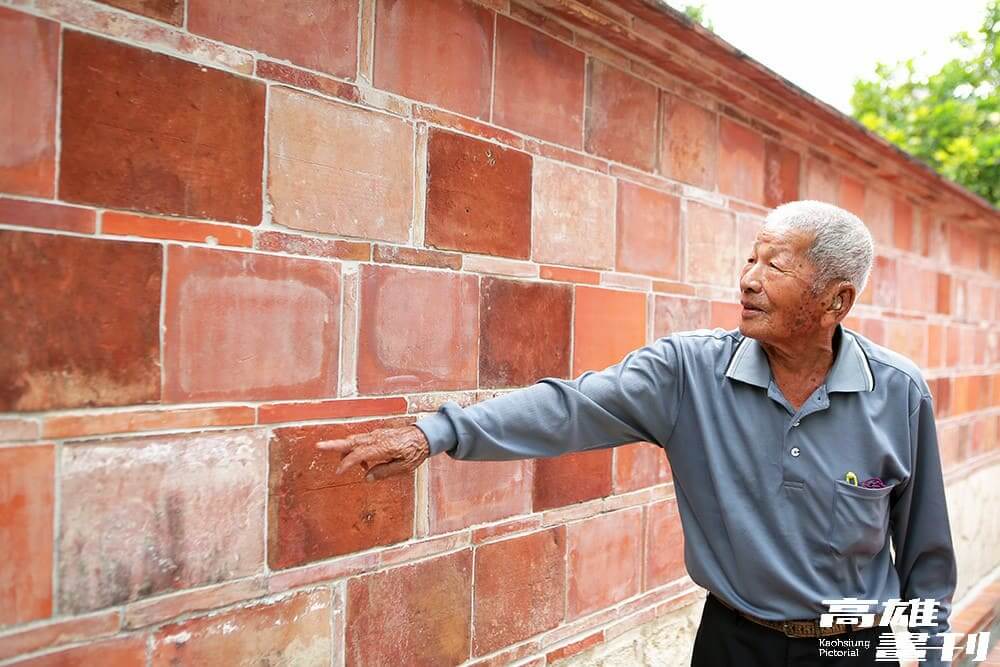

葉俊麟教授は、六種の伝統的な匠師の中で、土地の整備や煉瓦の敷設、瓦葺き、そして漆喰装飾の線脚(モールディング)を手がける「土水司阜(ドゥースイ・スーフ)」について言及しました。彼らは他の職人に比べて収入も社会的地位も高くはありませんが、空間の雰囲気を形づくるうえで欠かすことのできない、極めて重要な存在であると指摘しました。修繕講座の会場となった「旧愛国婦人会館」の修復にも携わった蘇清良匠師を例に挙げると、彼は70年以上にわたる職人生涯の中で、妻の蘇謝英(スー・シエイン)氏と共に数多くの民家を建築しました。晩年には文化財の保存活動に身を投じ、30件を超える史跡や歴史建築の修復を成し遂げたのち、「重要文化財保存技術〈土水修造技術〉保存者」の称号を授与されました。

1935年に生まれた蘇清良は、16歳で弟子入りし、3年4ヶ月の修行期間を経て一人前の土水司阜となり、伝統的な竹籠屋や土角厝造から始め、戦後は複層住戸の土水装飾工事を請け負うようになりました。1998年、引退間際に現場監督を務める息子から台北公会堂(中山堂)の漆喰線彫りの修繕を手伝うよう頼まれ、これが契機となって史跡修復の分野に正式に足を踏み入れました。淡水紅毛城から屏東恒春古城まで、彼の修復の足跡は臺灣全土に及んでいます。

その間、蘇清良匠師は台北賓館の修繕工事で小松七郎などの日本人左官職人と交流し、両国の職人の道具に雲泥の差があることに驚きます。同じ左官用の鏝であっても、台湾の土水司阜が日常的に使うのは、およそ60台湾ドルほどのステンレス製の鏝です。一方、日本の鏝はタングステン鋼で鍛造され、鏝づくりを専門とする百年の工芸ブランドによるもので、価格は1万円を超えます。灰泥を塗る際の滑らかさひとつ取っても、その違いははっきりと感じ取ることができます。それ以降、蘇清良匠師はタングステン鋼の鏝を使いはじめ、木工職人に特注の保護ケースまで作らせました。度重なる施工の記録や、葉俊麟教授のような学者たちによる聞き取り調査を通じて、蘇清良匠師は次第に、伝統匠師や匠の技が持つ価値を強く意識するようになりました。彼は自らの仕事を丁寧に記録し始め、たとえば日本統治時代の職人が使用していた工具、これまでに手がけた文化財ごとに作成した独自の下地線板(トレーシングボード)、あるいは泥水工事(左官)の無形の技術工程など—そのすべてを心を込めて保存してきました。そして2022年、彼はその功績を認められ、文化部より「重要文化資産保存技術〈土水修造技術〉保存者」として正式に認定されました。その深い匠の技は、いまでは弟子入りした孫へと受け継がれ、静かに次の世代へと伝わり続けています。

職人の日常へ

講座の終盤に差し掛かり、講師と2人のパネリストは台湾の伝統的な匠の技の保存、文化資産の修復などの議題に関する各々の見解を共有しました。産業構造や教育制度がかつてとは大きく異なる現代社会において、かつて家族や師弟関係を単位として行われてきた技術伝承の仕組みは、次第に姿を消しつつあります。一方で、大学教育や公的機関の研修制度に移行した匠の技の伝習課程も、実際の現場とのあいだにしばしば隔たりが生じています。若い世代が古家に親しんで匠師を知る機会が少ない状況下で、どうしたら伝統工芸を存続させることができるでしょうか。

葉俊麟教授は、長年大学教育に携わってきた立場から、建築学科の多くの学生が当初は高層ビルや現代的な建築を手がけたいという大きな志を抱いて入学してくると語ります。しかし、実際に古い建物を訪れ、現場で職人たちと接するうちに、彼らは次第に伝統美学と匠の技が持つ価値に気づくようになります。やがてそれらの要素を自らの作品に取り入れ、静かに、しかし確かに、周囲へと影響を及ぼす存在へと成長していくのです。このような変化は緩やかでありながらも着実なものです。葉俊麟教授は海外留学時代を振り返り、日本の郷土教育の印象的な点として、子どもたちが地元の神社などの歴史建築を実際に歩いて触れることで、土地との深い絆を築いていたことに言及しました。また、日本には何百年も続く匠の技を持つブランドや建設会社が数多くあり、特に提唱しなくても古家修復産業がすでに人々の日常生活の一部になっており、様々な分野の専門家が自然とその世界に身を投じていることにも触れました。

台湾の文化資産における彩色壁画の保存者である李志上修復士は、自身の専門的な研鑽の歩みを振り返りながら語りました。大学から大学院にかけて履修した工芸関連の課程の多くは、学生に伝統技術の概要を理解させることにとどまり、実際の現場での応用にはまだ大きな隔たりがあるといいます。学術的教育を受けた専門家がどのようにして実務の現場とつながっていけるのか—その課題には、今後も公的・民間の双方による協働的な取り組みが求められています。かつてドイツで研修した経験も、修繕士・李志上の文化資産修復の概念に影響を与えました。修繕過程を一般公開することで、文化資産は長い修復期間中にも文化的・経済的価値を創出し、人々が匠の技に親しむ機会を提供し、それによって歴史的空間や伝統技術への関心を喚起することができるのです。

鹿港の長源医院の再生過程で、修繕士・李志上率いる名襄文化チームは彩色壁画の修復工事を担当し、雄本老屋もメンテナンス期間中に人々を現場に招いたほか、チームと協力してワークショップも開催し、壁画メンテナンスの体験課程を提供しました。修繕士・李志上が語るように、「故郷の文化的価値が理解できると、人々はこの土地で起きた物語に興味を持ち、再び学ぶ意欲を持つ」ようになります。人々が伝統建築に直接触れ、理解する機会を得ることで、匠の技の生命力が真に継承されるのです。