現代社会が脱工業化へと進む中、かつて時代を動かした工場設備は徐々に廃れていきましたが、そこに含まれる技術、理念、社会構造、産業発展の過程は、人類文明の進化を振り返る重要な証です。そのため、工業遺産のハード構造を維持しながら、その産業の文脈と地域の繋がりを継承し、現代のニーズに適合する価値へと転換することが、現在の文化遺産保存・活性化の趨勢となっています。

群馬県に位置する「富岡製糸場」は、日本の絹産業が近代化へと歩み出す大きな転換点となった施設です。かつては世界最大規模の機械製糸工場として知られ、東西の技術交流の象徴であると同時に、多くの女性が初めて職業の場に進出したという、時代を画する意義をも併せ持っています。100年余りを経て、この産業と社会変革の地は、機械が止まったことで埃をかぶることなく、むしろ周辺の関連遺跡と緻密な「文化遺跡エコシステム」を構築し、かつて栄えた絹文化を翻訳・再現することで、工業遺産再生の参考となる運営モデルを提供しています。

2025年初頭、雄本老屋チームは「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録10周年記念国際シンポジウムに参加するため日本を訪れ、富岡製糸場を実地見学し、この遺跡が古今を結ぶ文化の拠点に変貌を遂げた経緯について理解を深めました。今回の視察は、単にその再生ノウハウを学ぶためだけでなく、国際的な事例との対話を生み出す貴重な契機でもありました。私たちは、高雄港エリアにおける研究と再生の取り組みを通じて、富岡製糸場とのあいだに相互の刺激と学びを生み出し、文化遺産の持続的な発展という共通の未来像を、ともに描いていきたいと願っています。

社会を前進させる産業遺産

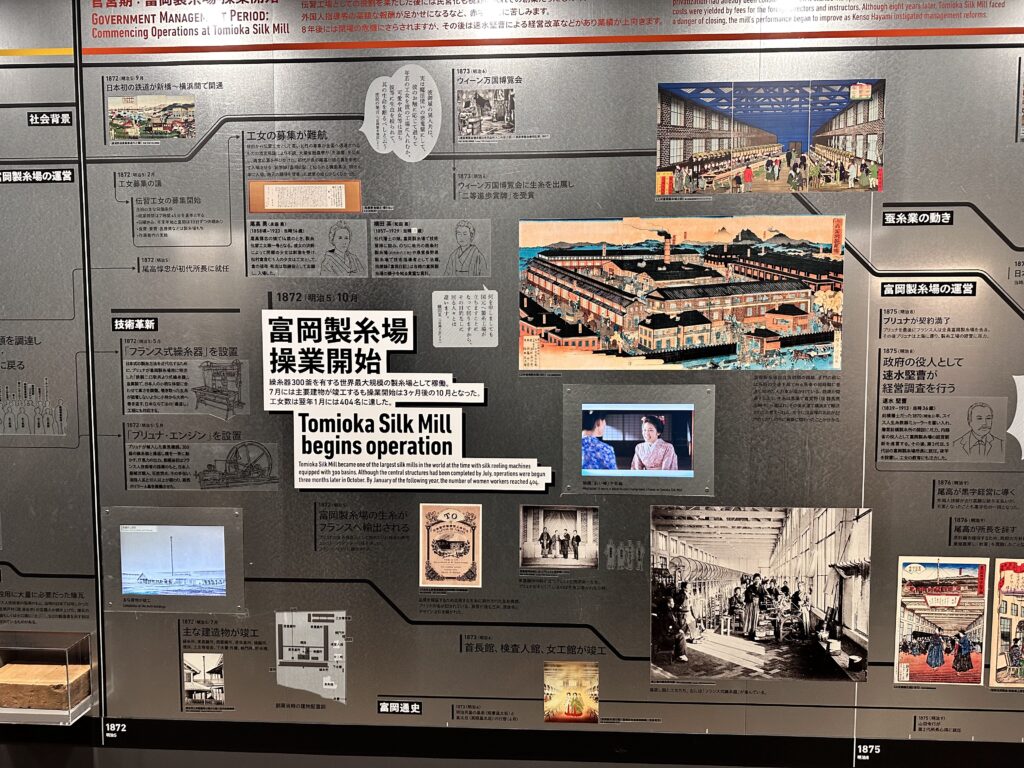

数百年、あるいは千年単位の歴史をもつ世界遺産が多いなかで、富岡製糸場はひときわ「若い」存在といえるでしょう。それは古寺でも宮殿でもなく、明治維新期の日本が西洋の産業技術を積極的に学び、近代化へと踏み出したことを物語る、まさにその証なのです。当時、ヨーロッパの養蚕業は微粒子病の影響で大幅に衰退し、「生糸」は東西貿易の重要な商品でした。生糸の量と質の両立を図り、明治政府の蚕業振興を支援した実業家、日本資本主義の父・渋沢栄一は、1871年に富岡製糸場の建設を計画し、フランス人技師ポール・ブリュナ(Paul Brunat)を招聘して近代的な生産技術と管理制度を導入しました。その後わずか1年で繭を保管するための東西の置繭所と繰糸所が相次いで完成し、翌年には首長館(ポール・ブリュナの住居)、女工館、検査人館などの付属建築も次々と完成し、約5.3ヘクタールの製糸工場区が形成されました。工場建築には「木骨煉瓦造」構造とフランス積み工法などの洋式設計を採用し、屋根には和式瓦を葺くなど、建築様式から技術応用まで、東西融合の時代特性を十分に示しています。

日本初の官営機械製糸場として、富岡製糸場は開業当初から300台の繰糸機を備え、当時のヨーロッパの工場をはるかに上回る規模で、世界最大の製糸拠点を築きました。1890年代、富岡製糸場は民営化され、数回の所有者変更の中で機械の置き換えや蚕種の改良が続けられ、日本の蚕糸生産量を世界一に押し上げました。戦後、経営者の片倉工業株式会社はさらに自動繰糸機を導入し、生産効率を一層向上させました。

富岡製糸場は技術移転の場であるだけでなく、日本社会の近代化を映し出す縮図でもありました。女性が外で働く機会が少なかった時代に、工場は比較的恵まれた給与と労働条件を提供し、各地の女性を雇用市場へと引き寄せました。製糸場の労働力の80%を供給した「工女」たちは、先進的な製糸技術を学ぶだけでなく、近代的な生活様式に触れる機会も得ました。彼女たちは研修を終えて故郷に戻った後も新しい知識を広め続け、社会発展を推進する重要な力となりました。さらに、初期の日仏技師の交流と協力は、後の国際協力の基盤を築きました。富岡市はこれを契機に、ポール・ブリュナの出身地であるブール・ド・ペアージュ(Bourg-de-Péage)と友好都市を締結しました。

日本の絹産業が次第に衰退する中、富岡製糸場は1987年に115年にわたる生産の歴史を終え、2005年に富岡市が管理運営を引き継ぎました。主要建築物は翌年に日本の重要文化財に指定され、2014年には「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録されました。

点から面へ、ヘリテージ・エコシステムの構築

富岡製糸場が歴史の舞台から姿を消すよりずっと前から、片倉工業はすでにその文化的・歴史的価値を深く理解していました。1972年、開業100周年を記念して、工場側と地方自治体が協力し、当時まだ稼働中だった製糸場を一般公開し、「近代産業発祥100周年記念イベント」を開催。創設以来の貴重な史料を展示しました。その後、文化史調査と編纂計画を策定し、4年の歳月をかけて『富岡製糸場誌』を完成させました。操業停止後も、片倉工業は「売らない・貸さない・壊さない」という理念を掲げ、工場の建物や機械設備を丁寧に維持・管理してきました。そのおかげで、この産業遺産は十数年の空白を経ても往時の姿をとどめ、時代とともに役割が変化しても、場所が持つ本質は今なお息づいています。

現在は富岡市の尽力により、富岡製糸場では修復と再利用の工事が継続されています。2020年に修復が完了した「西置繭所」は現在、鉄骨とガラスの部屋で建物を支えて空気感を保存し、製糸場の創設経緯や工女の生活風景などを展示しています。また「繰糸所」では、当時の工場の様子を再現するだけでなく、レプリカの機械で実際に繰糸作業の実演を行っています。「東置繭所」は現在、絹製品の展示スペースとショップになっています。近年、富岡製糸場では、さまざまな形での再活用にも取り組んでいます。音楽会の開催や、プロジェクションマッピングと現代音楽を融合させたアートフェスティバルなどを通して、かつての工場空間に新たな創造的エネルギーを吹き込んでいるのです。

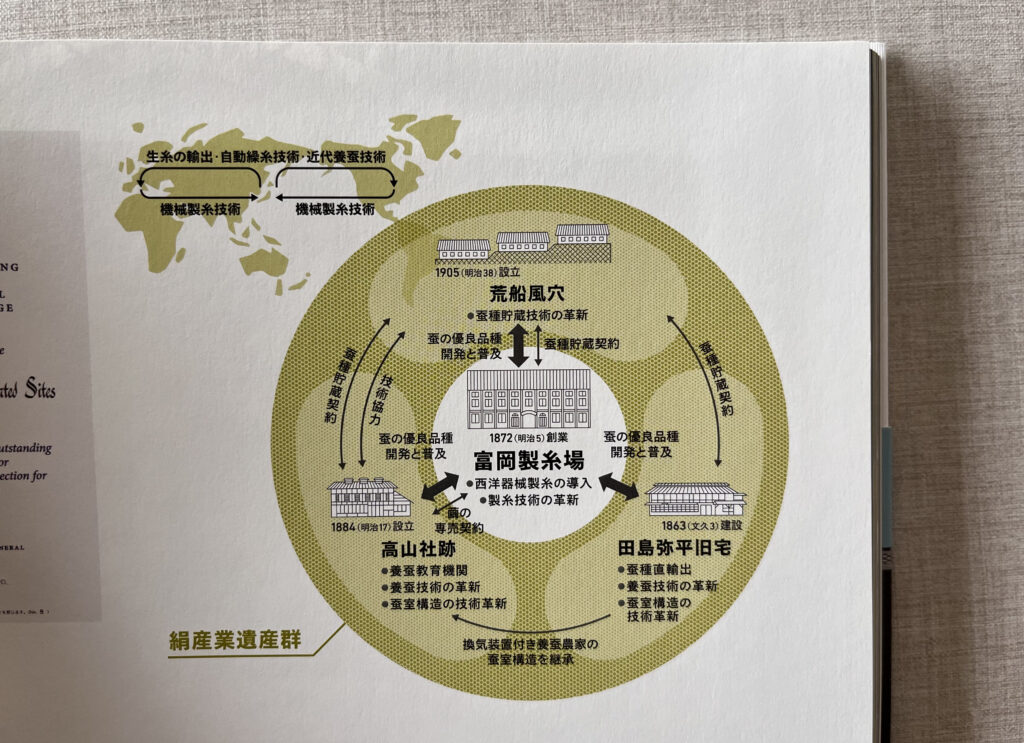

考えてみましょう。富岡製糸場の保存と再生は、工場の修復・再利用や単一の博物館計画に限定されていません。富岡市は製糸場を核として、周辺の絹産業遺跡、歴史的人物の旧居、養蚕教育機関などの拠点を結び付け、完全なヘリテージ・エコシステムを構築しています。関連施設の共生と融合により、見学者は絹産業の文脈に沿って明治維新時代の技術と社会変革を総合的に理解することができます。また、周辺地域にも、文化・歴史に根ざした再生の機会をもたらしています。

同じく世界遺産である「田島弥平旧宅」と「高山社跡」では、当時の養蚕技術の革新性や、改良蚕種の欧州輸出の歴史を知ることができます。また「荒船風穴」では、先人が天然の冷蔵設計で養蚕環境を管理した知恵を学ぶことができます。これらの遺産は互いに呼応し合い、有機的に結びつくことでひとつの全体を形成しています。その連関が地域のアイデンティティを育み、一見衰退したかに見える産業に現代的な意味を与えているのです。また、この「文化遺産エコシステム」の中で、地方自治体、民間企業、学術機関、そして地域コミュニティがそれぞれの役割を見出し、協働しながら文化遺産と地場産業の保存・再生を推進しています。

群馬から高雄へ、異なる道を辿りながらも行き着く文化遺産の持続可能な道

同じ地域文化遺産の再利用でありながら、雄本老屋チームの高雄港区での実践は、富岡製糸場とは全く異なる道を歩んでいます。前者やその周辺遺構が一貫した産業発展の歴史を物語っているのに対し、高雄港沿岸に点在する歴史的景観は、多様な機能を通して港湾都市としての立体的な発展の姿を映し出しています。かつて倉庫として利用された「棧貳庫(KW2)」、航路を照らし続けてきた「高雄灯台」、そして水上交通の要所である「旗津フェリーターミナル」――それぞれが固有の記憶を宿しながらも、時代の移り変わりとともに、次第に衰退や空白の時を余儀なくされてきました。

これらの空間再生に携わる雄本チームは、これらの歴史的景観を都市発展と密接に結びつく有機的な全体として捉えています。単に文化保存を目的とするのではなく、歴史的文脈と現代の生活をいかに融合させるかに重きを置き、より柔軟で開かれた視点から「場の再生」を見つめているのです。歴史的文脈の尊重を前提に、商業活動、芸術文化の展示・公演、飲食サービスなどの機能を導入し、歴史建築が単なる追悼の遺跡ではなく、地域の再生を促進する有機的空間となるようにしました。また、地域コミュニティと協力し、新旧が織り交ざるヘリテージ・エコシステムを共に創り上げています。今回、雄本老屋は中国科技大学(台湾)室內設計学科の李兆翔教授と共同で「歴史港湾倉庫の運営の道」をテーマに執筆し、「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録10周年記念国際シンポジウムで高雄港区の再生に関する考え方を共有しました。

私たちは今回の富岡訪問を通じ、富岡製糸場の研究・展示を中心としたネットワーク型保存モデルも、高雄港区の活性化・再生を指向した多拠点統合経営も、文化遺産に現代的価値を与える貴重な試みであることを深く認識しました。『群馬宣言』が強調するように、文化遺産間の交流ネットワークや地元の生活との密接な繋がりは、多様性と持続可能性を維持する重要な基盤です。現代の産業遺跡の適応的再利用に直面した場合には、徐々に消えゆく技術や文化を解釈し、時代を超えた多元的な意味を明らかにする方法をより一層考える必要があります。

関連記事

【島嶼の錦、国際文化保存の新章を編む|1/11(土)富岡製糸場国際シンポジウム報告】

【海の潮と船の音を聴く、地域と発展した「鼓往津来」|5/1(水)旗津輪渡站オープニングティーパーティー】