1914年の開業以来、東京の「丸の内駅舎」は地域の重要な交通の要所として機能し続けると同時に、大丸有地区再生プロジェクトの一拠点として、周辺の高層ビルと共に新旧が融合した街区の景観を形作ってきました。1915年に都市の変遷を見守る駅舎に組み込まれて誕生した「東京ステーションホテル」は、鉄道システムに付属する宿泊施設であるだけでなく、旅人が実際に歴史の中に入り込み、時代の雰囲気を体験できる独特な場所でもあります。

深い文化的背景と現代的な位置づけが融合したこの特質こそが、雄本老屋チームが「富岡製糸場および関連遺産群 世界遺産登録10周年国際シンポジウム」への参加の旅で、いわば巡礼のような気持ちでこの東京ステーションホテルに宿泊した理由でした。 駅舎という建築に秘められた物語を丁寧に読み解くと同時に、台湾で老建築の再生に取り組む者の視点から、この百年の建物がいかにして時を越え、常に新たな魅力を放ち続けているのかを観察したい――そんな思いがあったのです。

海を越えた権力の象徴

丸の内駅舎を、にぎわう駅前広場の人波の中から見上げると、レンガ造りの壁面の上に、御影石の装飾帯がアーチや窓枠、そして壁の隅々を軽やかに走り抜けているのが目に入ります。南北にそびえる二つの塔が互いに向かい合い、明治から大正にかけて花開いた都市建築の様式美を、今も堂々と物語っているのです。イギリスのクイーン・アン様式から継承されたこの装飾的要素は、日本の近代建築の巨匠・辰野金吾によって確立されました。そして目の前の壮大で威厳ある東京駅こそが、彼の創作活動の生涯における最も代表的な作品です。「辰野式建築」は日本の建築様式の変遷において鮮明な足跡を残しただけでなく、多くの弟子たちの実践によって帝国各地へと広がりました。

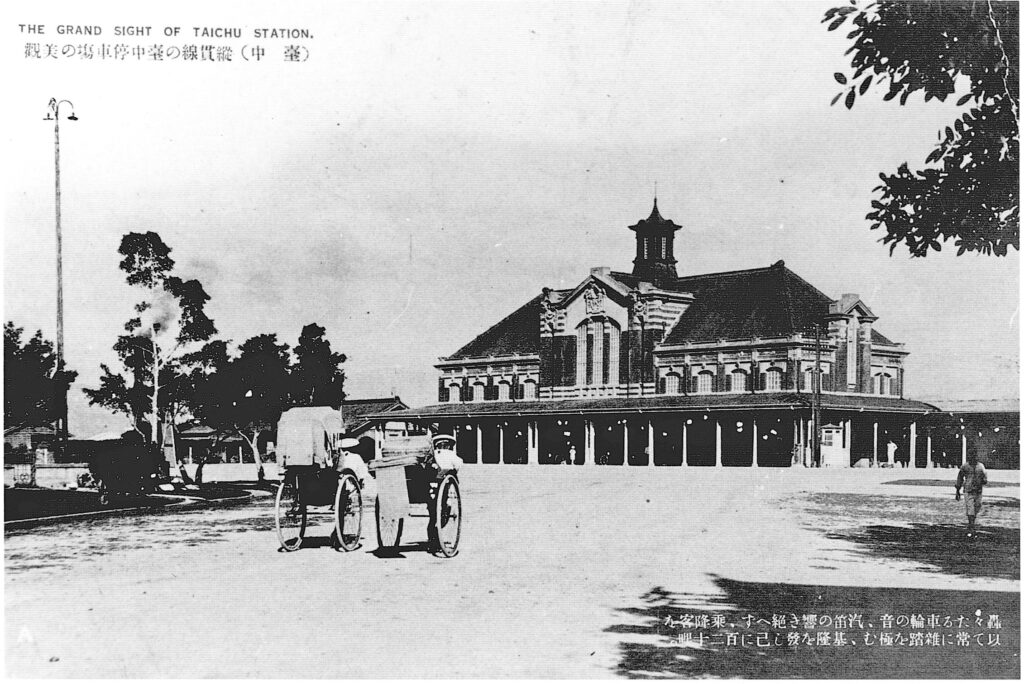

東京駅を日本の近代建築と鉄道の歴史が交わる地点と見るならば、台湾の同時期の公共建築物は植民地統治下の近代化実験を映し出しています。大正時代の多くの官庁建築物の外観には、赤煉瓦に白い装飾帯と塔のドーム屋根という類似したデザインを見ることができます。総統府(旧台湾総督府)、監察院(旧台北州庁)、国立新竹生活美学館(旧新竹公会堂)、台中州庁、国立台湾文学館(旧台南州庁)などがその例です。これらの建築は、公共施設や政治の中心といった空間的機能を担うだけでなく、共通するデザインの言語を通して、植民地政府が示そうとした美の基準と統治の権威を体現していました。それぞれの土地に建ち並ぶ煉瓦と石の構造物は、まさにある時代の「帝国の座標」を形づくっていたのです。

帝都の玄関から文化的ランドマークへ

こうした歴史的背景と時代の空気を受け継ぎ、東京の中心に建つ丸の内駅舎は、設計の段階からすでに単なる交通拠点を超えた使命を担っていました。当時、民間鉄道の路線網は急速に発展していたものの、それらを統合する中央のハブ駅はまだ存在していませんでした。この課題を解決するために構想されたのが「中央停車場(のちの東京駅)」の建設計画です。首都の玄関口としての特別な位置づけを踏まえ、日本政府は著名な建築家・辰野金吾に設計を委ねました。この駅は交通面での実際のニーズを満たすだけでなく、「国家記念碑」としての象徴的意味も与えられ、明治維新以来の国力の向上と国際的地位の確立を示すものとなりました。

ステーションホテルは、その駅舎の計画構想の初期段階から不可欠な一部となっていました。駅の開業翌年にオープンした「東京ステーションホテル」は、誕生するやいなや東アジア地域で最も豪華な洋風ホテルの一つとなりました。その華麗な建築デザインや内装、インテリア、きめ細やかなサービス、充実した近代的設備、そして駅に隣接する交通の利便性により、皇族、政財界の著名人、文人墨客をもてなす重要な場所となりました。

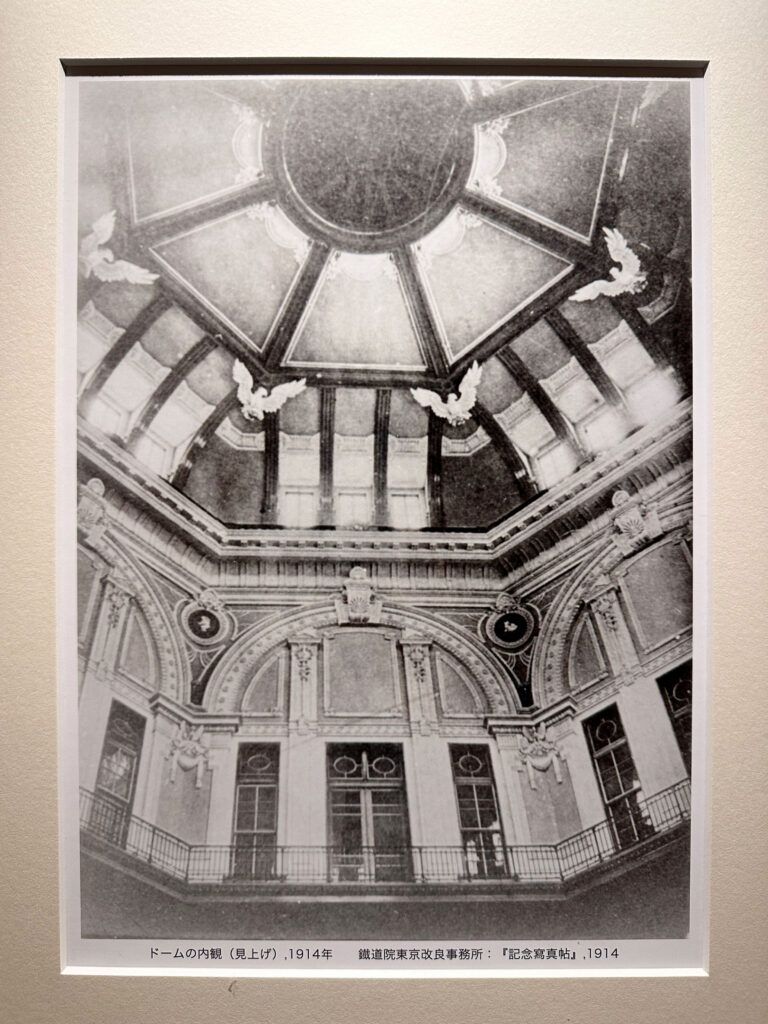

写真2/丸の内駅舎南側ドームの歴史的画像、1914年撮影。

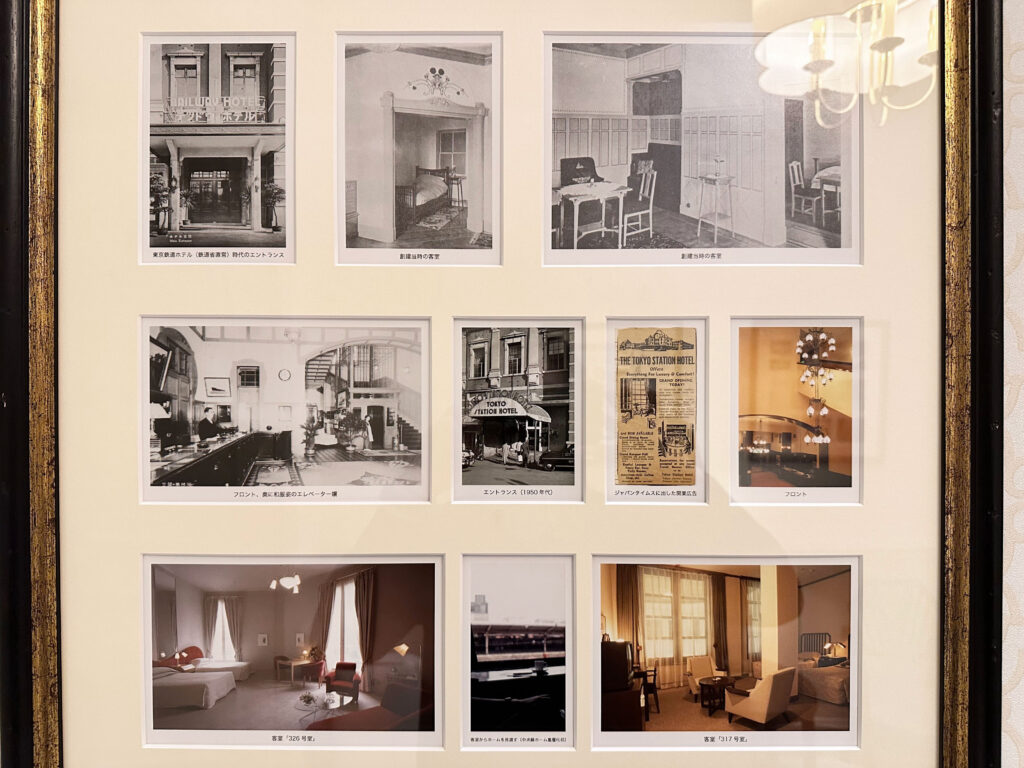

写真3/東京ステーションホテルの内装の今と昔の比較。

輝かしい幕開けの後、時代の栄光を担ったこの駅舎建築も、100年にわたる歴史の動乱を否応なく見届けることになりました。1923年、マグニチュード7.9の関東大震災が日本の首都圏を襲い、激しい揺れで多くの建築物が倒壊し、その後の火災でさらに無数の犠牲者が出ました。驚くべきことに、丸の内駅舎はその堅固な鉄骨煉瓦造りの構造により、この震災ではわずかな損傷しか受けませんでした。被災者や物資が集まる避難所となっただけでなく、東京再建の希望の象徴ともなりました。

しかし第二次世界大戦中、米軍による空襲が東京駅を襲い、壊滅的な被害をもたらしました。焼夷弾による火災で、駅舎のスレート屋根と3階部分の内部はほぼ焼失し、南北両端にあった壮麗なドーム構造も無残に崩壊。駅舎内にあったホテルも例外ではなく、施設は深刻な損傷を受け、開業以来最も長い休業期間へと追い込まれることになりました。東京駅舎の再建工事は1947年に始まりました。戦後の混乱と物資不足の中で、もとの三階建ては二階建てへと縮小され、焼失した屋根にはトタンが張られました。また、南北両端のドーム塔も、かつての円形構造ではなく八角形のデザインに改められたのです。

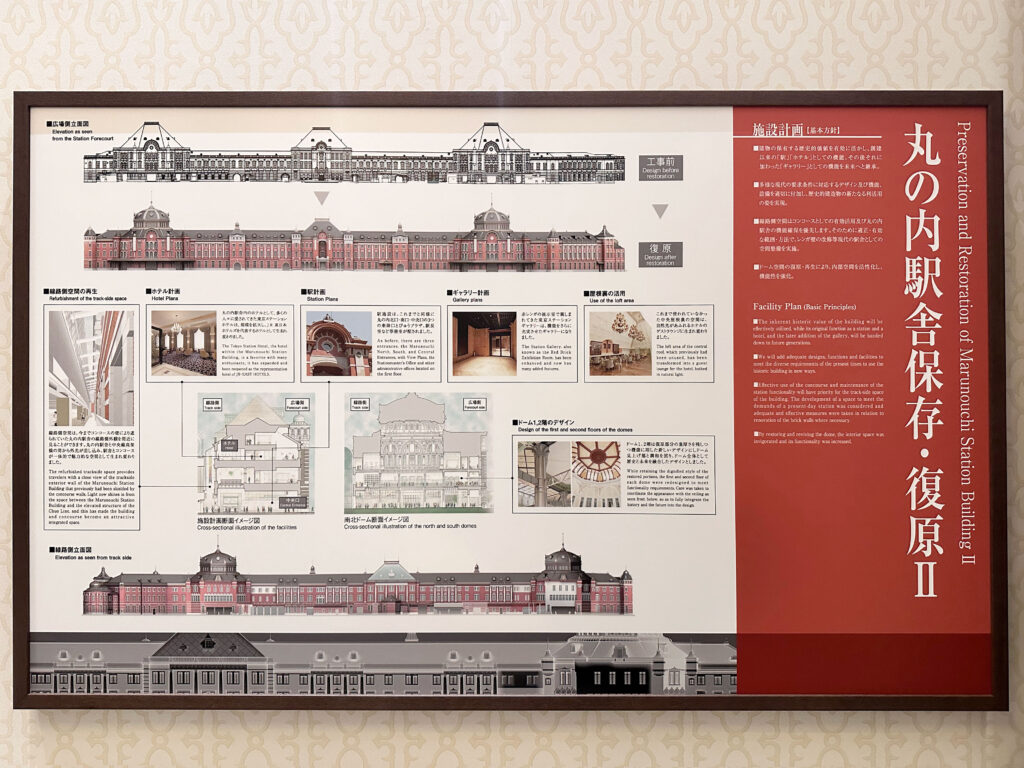

20世紀の終わりごろ、丸の内エリアの再開発計画が進むなかで、この古い駅舎の存廃問題が表面化しました。経営側は一時、駅舎を完全に解体し、高層ビルとして建て替える構想まで立てていました。しかしこの案は、地域住民や文化財保護団体から強い反発を招きます。その声を受けて、政府や関係機関は駅舎の歴史的・文化的価値を改めて見直し、東京駅を創建当時の壮麗な姿に復原するという方針を固めたのです。2003年、東京駅は日本の「重要文化財」に指定されました。その後、2007年に修復工事が始まり、現存するレンガ構造の保存・補強に加えて、鉄筋コンクリートによる3階部分の再建が行われました。かつての優雅なドーム形状と漆喰による装飾彫刻が見事に復元されたのです。

6年に及ぶ精緻な修復工事を経て、丸の内駅舎は2012年に見事な再生を遂げました。半世紀以上も失われていたドームがふたたびその姿を現し、赤レンガと白い装飾帯が織りなすファサードはやわらかな光沢を放ちながら、辰野金吾の名建築を現代に甦らせました。 同時に、東京ステーションホテルも修復を終えて新たに開業。往年のラグジュアリーホテルとしての格式を受け継ぎつつ、百年の歴史が培った重厚な文化の気配を現代的な宿泊体験の中に融合させ、帝都の玄関口から文化的ランドマークへと見事な転身を遂げたのです。

時の列車が鉄道駅を行き交う

丸の内駅舎の百年にわたる栄枯盛衰に思いを馳せつつ、視線を島・台湾へと戻してみれば、縦貫線沿線にもまた、よく似た歴史の軌跡を見いだすことができます。しかし、前者が大規模な復原を遂げたのに対し、台湾における鉄道関連文化遺産の保存は、より険しく、そして草の根から少しずつ積み重ねられてきた長い道のりだったのです。

1986年、都市更新と鉄道の地下化の波の中で、第三代となる台北駅もまた建て替えられることになりました。それは一つの時代の終焉を告げる出来事であると同時に、鉄道の風景が急速に失われつつあることへの社会的な懸念を初めて呼び起こす契機ともなったのです。続く1994年、同じく日本統治時代に建てられた新竹駅が修繕工事の必要から屋根材を変更し、もとのレンガ色の瓦屋根が淡い緑色へと塗り替えられました。この大幅な外観の変化をきっかけに、地元自治体は初の「新竹駅保存運動」を立ち上げます。駅は単なる交通施設ではなく、人々の記憶を結びつける大切な建築である。その認識が、市民の間に広がっていったのです。

翌年、台湾省政府が第二代台中駅の移転計画を打ち出したことにより、鉄道愛好家や文化関係者のあいだで強い反発が起こりました。彼らはすぐに「台湾鉄道駅保存・再生推進アライアンス」を結成し、縦貫鉄道沿線の都市をつなぐ大規模なアクションを企画しました。参加者たちは台北と高雄の双方から列車に乗り込み、新竹や台南で応援イベントや交流を行いながら進み、最終的に台中駅に集結。駅という場所が、単なる交通拠点ではなく、人々を結びつける公共空間であることを力強く示したのです。この運動は、新竹・嘉義・台南などの古い駅舎が次々と史跡指定を受け、適切に保存・再生されるきっかけとなりました。それだけでなく、鉄道文化遺産を都市再生の戦略に取り込むという発想の種も、この時にまかれたのです。なかでも台中駅は、現在全国で唯一「三世代が同居する」駅として知られ、創建期から現代に至るまでの鉄道建築が共存し、地域の歴史が幾重にも重なり合う豊かな時間の層を体現しています。その過程には紆余曲折もありましたが、一連の保存運動は社会の鉄道文化資産に対する広い関心を呼び起こし、市民の力が都市の発展にもたらす影響を示しました。

東京駅が歩んできた、時代の波に揺れながらも蘇った物語。そして、台湾の鉄道建築が社会と呼応しながら育んできた再生の歩み。両者の道筋はまったく異なります。前者は「重要文化財」として精緻に復原されたトップダウン型の再生であり、後者は市民の手によって保存意識が広がっていったボトムアップの運動でした。それでも共通して語っているのは一つのこと。古い駅舎が、都市の記憶をつなぎ、地域のアイデンティティを映し出す、かけがえのない存在であるということです。今回の旅は、雄本チームにとって単なる“巡礼”のような訪問にとどまりませんでした。むしろ、台湾と日本それぞれの文化財保存の経験を照らし合わせる貴重な機会となり、私たちはそこで得た見聞を今後の実践へとつなげていきたいと考えています。地域の物語を宿す歴史的な場に、文化的な深みと持続可能な運営の力、その両方を兼ね備えた新たな生命を吹き込むために。

関連記事

【島嶼の錦、国際文化保存の新章を編む|1/11(土)富岡製糸場国際シンポジウム報告】

【歴史の経緯に従い、文化遺産再生ネットワークを紡ぐ|富岡製糸場見学報告】